-

Il est cinq heures et demie, Guy-Michel me réveille et m'annonce la bagarre, j'entends d'ailleurs encore les derniers coups de feu. C'est simplement un groupe de reconnaissance allemand composé de deux autos dans lesquelles sont huit soldats qui, attirés par les fréquents parachutages, est venu voir ce qui se passait et s'est heurté au feu de nos FM. Nous en avons tué quatre, fait prisonniers trois, dont un grièvement blessé et le dernier s'est échappé avec une des voitures.

Sans plus faire attention à cet incident, je vais, avant la messe qui est à huit heures, voir les chauffeurs qui s'affairent autour de leurs jeeps descendues comme eux du ciel, cette nuit. Ils montent des fusils mitrailleurs dessus car toutes les mitrailleuses se sont écrasées au sol. Pourtant, avec les débris de plusieurs, un caporal parachutiste arrive à en reconstituer une. Pendant ce temps, tout en les regardant et en les questionnant, je mange presque une boite entière de bonbons vitaminés qu'ils viennent de me donner.

Et voici la messe. C'est l'aumônier du camp qui la dit. Nous y assistons très nombreux. Après l'évangile, le prêtre nous dit quelques mots :"il ne faut pas parler de vengeance, mais de revanche ; ils ont gagné la première manche, nous gagnerons la seconde avec l'aide de Dieu. Préparons-nous au combat". A peine la messe finie, je n'ai pas seulement le temps d'aller dire bonjour à Victoire et à ses filles et de déjeuner que la bataille commence. L'allemand échappé est parti avertir à Ploërmel et ce sont plusieurs compagnies allemandes qui arrivent à l'attaque. Nos gars sont prêts, derrière les taillis et ils les attendent fermement.

L'effervescence règne au camp. Chacun s'agite et la mitraille se poursuit sans arrêt. Au premier assaut, les FFI en ligne ont eu peur et partaient déjà, mais le lieutenant Marienne était là, qui les a remis en place, je peux dire "à coups de pieds dans le derrière". Les allemands tombent comme des quilles.

Revenons au camp. Dans notre groupe des "plantons", ou "agents du GG", nous n'avions pas encore été armés et notre chef, le lieutenant Colineaux, assisté du Sergent Pretseille, y procèdent. J'ai toutes les peines du monde à obtenir une carabine. Heureusement, j'avais la permission de maman. Le pauvre Guichou n'y parvient pas et pleure à chaudes larmes ; mais il vaut bien mieux ainsi. Comme armement, on me donne une carabine américaine, merveilleuse arme légère semiautomatique et dont la précision est très appréciée.

Me voici à l'œuvre, aidé par Guy, dans notre cabane des plantons en train de nettoyer nos armes et de faire nos provisions de munitions. Je sors et rencontre le capitaine Puech-Samson qui n'a pas l'air très content de me voir ainsi habillé et armé. Il m'appelle et me dit : "Loïc, avec quelle permission ?". Celle de maman, mon capitaine ... et aussitôt, il me fait un grand sourire et me dit : "Bon, eh bien, viens avec moi à la bagarre, tu as deux minutes". Je vais vite embrasser mon petit guy-guy qui pleure encore, le pauvre gars, de me voir partir et de rester seul. Mais le commandant Bourgoin s'en occupe et va le faire partir avec les Pondart à qui il a donné l'ordre de quitter "la Nouette". Je les embrasse eux aussi, ils sont pleins de courage et les voilà qui s'en vont à travers champs, laissant tout.

Les allemands n'ont pas fait un pas et les commandants Bourgoin et Morice nous ont bien donné l'ordre de ne pas avancer afin qu'il y ait le moins de perte possible, mais seulement de maintenir fermes les positions. Je pars enfin de mon côté, avec le capitaine, vers les Hardis, Bois-Joli et Sainte-Geneviève, afin de contacter avec les bataillons engagés (deux) et de transmettre les ordres. Il n'a pour toute arme que deux grenades et force jumelles, cartes, crayons, papiers, etc... Je suis très fier d'être son garde du corps, comme il m'a dit, et je fais claquer les vieilles bottes de grand-père, que j'ai adoptées.

Avant d'arriver aux Grands Hardis, nous voyons le commandant Le Garrec qui commande le bataillon engagé, devant la Nouette. Tout va bien dans son secteur, aussi, nous continuons sur le Bois-Joli où il semble que la poussée soit la plus forte. Il faut ramper car les balles sifflent de tous les côtés. Arrivés aux Grands Hardis, on a vraiment l'impression qu'on rentre dans le bain ; le capitaine donne plusieurs ordres et nous continuons.

Un peu avant le Bois-Joli, je trouve une mitraillette chargée, abandonnée, que je donne au capitaine. Puis, nous obliquons à droite, derrière des haies, à quelques trente mètres des boches. C'est palpitant, la première ligne de nos fusils mitrailleurs se trouve à 5 mètres en arrière, à côté du petit bois à moitié en feu, auquel nous avons abouti. C'est un tonnerre du diable et sans arrêt on entend des rafales de FM et force coups de fusils, etc... Ces cochons de boches ont installé une mitrailleuse lourde dans le clocher de Saint-Marcel et elle nous gêne et nous arrose bien.

Pendant ce temps, par la radio, nous avons demandé que des avions viennent détruire et mitrailler les observatoires de Villeneuve, Saint-Marcel (le clocher de l'église) et Plumelec. Le capitaine inspecte à la jumelle et Loïc accroupi est à côté de lui, prêt à le défendre. Nos fusils mitrailleurs tirent sans arrêt tout à côté de nous et j'en ai les oreilles déconfites. Soudain, des coups crépitent et nous sifflent aux oreilles. Je tire quelques coups, mais le capitaine me dit :"Loïc, je suis touché", et il tombe. Je me précipite vers lui et constate avec un autre parachutiste venu lui aussi en le voyant tomber; que c'est une blessure à la cuisse, sans gravité.

Je lui fais avec un vieux bandage un pansement tant bien que mal, puis, alors que le parachutiste le ramène derrière la haie et le remet en train, je reprends ma carabine et fou de joie de tirer dans ces cochons et anxieux pour mon capitaine, je m'amuse une minute. Puis il faut ramener le capitaine au camp. Nous ne sommes pas très loin de la petite route Saint-Marcel - Serent qui passe près de la Nouette et où sont nos autos mitrailleuses. Aussi, chacun d'un côté, nous l'aidons à marcher. Il est d'un courage magnifique et aux petits FFI qui le voient passer traînant la patte, il leur dit pour ne pas les démoraliser : "ce n'est rien, je me suis simplement foulé le pied en sautant un fossé, allez, du courage mes petits".

Nous arrivons enfin et une jeep devenue ambulance nous transporte au camp à l'infirmerie où le médecin FFI Mahéo (ou Sassoun) le soigne. Toujours d'un courage magnifique et exemplaire, mon capitaine subit une piqûre dans le ventre qui a dû lui faire un "tout petit peu mal", mais il ne dit mot. Puis je raccompagne le capitaine dans la chambre de la ferme servant de PC. Là, sont les commandants Bourgoin, Morice, Le Gouvello, les capitaines Guimard, Brunet, etc... Il s'allonge sur un lit et, sur sa demande, je m'allonge moi aussi à côté de lui. Je suis lassé et un peu impressionné et je fais un petit somme, alors que la mitraille continue toujours.

Vers trois heures, je me lève et suis chargé par Émile Guimard de fermer les armoires des Pondart. Obligation bien difficile à remplir car, sur les trois armoires, je m'aperçois qu'aucune ne peut fermer. Apercevant un joli petit mouchoir blanc, brodé, je le prends avec l'intention de le donner à son propriétaire en souvenir. À ce moment-là, je savais déjà que nous devrons décrocher ce soir, faute d'arme lourde.

Soudain un vrombissement ; 12 avions arrivent vers nous. Ce sont nos mosquitos tant attendus. En voilà déjà un qui pique sur Villeneuve, suivi du bruit sec de sa mitraille. C'est maintenant le clocher repère qui est mitraillé. Les troupes allemandes, devenues plus nombreuses, sont désemparées et leur feu ralentit. Mais ce n'est pas pour longtemps, car aussitôt les avions repartis, ça recommence de plus belle.

Je m'en vais un moment du PC et vais avec Xavier, un très chic type, Pierre et Marie, nettoyer nos armes dans la maison de cette pauvre et vaillante madame Salles, partie elle aussi il y a quelques heures. Nous buvons en même temps une dernière de ses bouteilles, puis, les aumôniers arrivant, nous causons cinq minutes avec eux. Je reviens vers mon capitaine qui, maintenant assis, s'occupe de faire taper des ordres. Le Bataillon Caro qui est établi en la ferme de Bois Séjour est en réserve et ne se bat pas, ainsi que toutes les troupes se trouvant vers la route "Malestroit-Sérent".

Tout marchait bien quand, soudain, éclatent dans la cour de la ferme plusieurs coups de feu, suivis d'une fusillade beaucoup plus proche. Aussitôt, des FFI partent vers le lieu d'où viennent les coups, c'est-à-dire vers Bohal. Les allemands, en effet, ayant bien repéré nos positions, ont fait un détour et attaquent maintenant de ce côté là encore. Ils se sont installés sur la petite colline du bois de Behellec et ne s'en font pas. Heureusement, les postes avancés, constitués par des parachutistes, les reçoivent comme il faut et les allemands tombent là comme dans tous les autres coins, c'est-à-dire par dizaines. C'est le poste du lieutenant Ranfast, premier parachutiste arrivé au camp, qui fait le plus beau travail : ils ont quatre fusils-mitrailleurs, et il faut que je cite les noms de : Crizik, De Aima, Gérard, Chilou.

Il est maintenant six heures et demie du soir. Le capitaine ne veut pas que je retourne me battre car la mitraille est tellement forte que ce serait un réel danger. Je me contente de faire des petites liaisons et d'aider de mon mieux le capitaine et les autres officiers en les faisant boire et manger. En effet, il ne reste plus une femme au camp. Elles ont toutes été évacuées.

Nous préparons maintenant le départ, le décrochage se fera à minuit et en même temps toutes les munitions et armes que l'on n'aura pas pu emporter en camion sauteront. D'ailleurs, le capitaine charge le sergent Charles Decrept de préparer ses charges et de faire sauter le tout. Nous devrons tous partir en colonnes ou par petits groupes au Château de Callac qui se trouve à peu près à 15 kilomètres de la Nouette. Nous devrons tous nous y retrouver demain matin et nous nous y reformerons.

Pendant ce temps, le lieutenant de Camaret, accompagné de 20 parachutistes, part à SainteGeneviève où la situation est plus critique. En effet, les allemands, voyant de très loin les grands murs blancs du château s'y acharnent, croyant trouver là les chefs de ce "maquis" et, pourtant, les FFI ne sont pas aussi forts là que devant La Nouette. Le temps passe vite et la nuit, déjà, tombe. Par un émissaire, nous apprenons que les allemands ont été repoussés du secteur de Sainte-Geneviève, vers Saint-Marcel.

Le capitaine me prend à part et me dit : "Comme blessé et ne pouvant pas marcher, je vais partir en jeep. Je n'ai pas de place pour toi, mon petit Loïc ; tu vas partir à pied avec les commandants et je suis sûr que nous nous retrouverons tous les deux demain matin". Je m'étais bien juré de ne plus me séparer de mon capitaine, mais je n'osais pas résister afin qu'il ne crût pas que je voulais aller en jeep. Je fis donc mon petit bagage et suivis le commandant Bourgoin. Je dis au revoir une dernière fois au capitaine et, peu après, vers 9 heures et demi, nous partîmes, direction "Serent".

Nous nous arrêtons dans des fossés, à 800 mètres de la ferme de la Nouette, pour attendre la compagnie Cadoudal. Pendant ce temps nous sommes un peu repérés et, de la colline d'en face, les allemands nous tirent dedans. Ça me fait une drôle d'impression d'entendre les balles siffler dans les champs de blé. Puis, tout à coup, une sorte de petite explosion, suivie de plusieurs autres… Elles paraissent très proches ; ne sachant ce que c'est, je me blottis dans le fossé et serre bien fort contre ma poitrine cette carabine que je suis si heureux de porter. Les bois de monsieur Philippe sont en feu ; ça produit un curieux effet, alors que la nuit approche. Plusieurs autres qui étaient avec nous dans les bois partent dans une "citron" pilotée par Jean Grignon et Lili Fochou, deux braves ; ils emmènent le commandant Bourgoin qui, s'étant foulé la cheville en descendant au sol l'autre soir, ne peut pas marcher. Je lui refile ma petite valise dans laquelle sont mes habits civils, ça me fera toujours ça de moins à porter.

Enfin, voici Cadoudal et nous partons ; nous sommes quatre à cinq cents à la file indienne le long des chemins et au demi-clair de lune qu'il y a cette nuit, ça fait une impression bien particulière. Je suis entre Gilbert Énain et Jacques Quitelier, parachutistes radios, très chics.

Nous voici maintenant sur la grande route après avoir longtemps suivi des chemins détournés. Mais, qu'arrive-t-il ? Une grande lueur illumine toute la campagne, puis c'est une énorme explosion ; je me jette dans le fossé, comme tous les autres d'ailleurs, ce doit être les munitions qui sautent, il est minuit et demi. Nous obliquons dans un petit chemin, mais les autres ne suivent pas ; le guide va voir ce qui se passe et ne revient pas. Nous attendons, blottis dans le fossé, quand une autre lueur est suivie d'une autre grande explosion : toujours les armes et munitions qui sautent. Le lieutenant Wagner envoie Gilbert vers la route nationale, mais l'ayant rejoint, il nous avertit que la colonne est perdue. Ce qui fait que nous sommes dix, dont neuf parachutistes et un patriote, le gars Loïc, qui ne connaît pas du tout la région. Nous repérons quand même un chemin et partons vers Callac après avoir consulté une carte. Nous traversons des bois, longeons des haies, traversons des fossés, toujours sous le clair de lune et aussi prêts à recevoir les boches.

Nous arrivons ainsi près de grands ravins quand, tout près de nous, des voix, des bruits de pas très nombreux, etc... Qui est-ce ? Des FFI, des boches ? Pour plus de sûreté nous ne nous faisons pas remarquer et restons tous les dix, seuls. Puis des maisons nous apparaissent, alors le lieutenant m'envoie frapper à la porte car, n'ayant pas d'uniforme, je me ferais moins remarquer. Ce bon lieutenant oublie sans doute que j'ai des bottes aux pieds et que sous ma veste sont cousus tous mes insignes de parachutiste et autres... Je pose donc mes armes et pars en bras de chemise frapper à la porte. Rien ne répond, il est une heure du matin et les gens doivent avoir une belle peur à cause des explosions de tout de suite et de la mitraille de toute la journée.

Que faire ? Nous nous penchons de nouveau à la lueur de nos lampes sur nos cartes, mais ne trouvons rien ; de tous côtés des bois, une route, quelques maisons, un petit ravin et un ruisseau dans le fond. Ajoutons à cela la lune et un beau ciel, voilà un paysage magnifique et féerique. Nous continuons, cette fois-ci, à travers la forêt ; pas loin de nous patrouillent des cosaques mais tout va bien, et ne sachant où nous sommes nous décidons de dormir là en attendant le jour. Ce qui fut dit fut fait et me voilà allongé, la tête appuyée sur une racine et grelottant car il ne fait pas chaud.

Je dors quand même un peu, quant, à 4 h et demi, réveil. De l'autre côté de la forêt, nous apercevons un fermier et les parachutistes m'envoient lui demander des renseignements. Je repars donc en bras de chemise et fais un peu partout des points de repère. Arrivé à la maisonnette, je frappe, personne. C'est alors que de derrière le tas de fagots j'aperçois un pauvre bougre, tremblant, qui s'approche. Il ne peut presque pas répondre à mes questions tellement il a peur de moi. Cet homme a couché dehors, ayant peur que, par suite des explosions, sa maison ne tombe par terre. Callac, d'après ses maigres renseignements, doit se trouver à 4 kilomètres à l'est. Je repars trouver les autres, mais plus personne. Pourtant je siffle l'air : "Sur le pont d'Avignon" et, enfin, Gilbert se lève de derrière un talus. Les autres sont partis et lui est resté m'attendre. Je me rhabille et nous partons quand le lieutenant Loïc Ranfast, Petit chef, et une vingtaine de parachutistes, passent sur la route. Nous nous joignons à eux et nous voilà partis vers Callac. Après une bonne petite marche, nous traversons la ville et nous dirigeons sur le château de Callac, grand rendez-vous. Nous nous arrêtons à une ferme et demandons à boire, mais toujours rien à manger, je commence à avoir faim. Je cause beaucoup avec Petit Chef qui me raconte le décrochage à minuit.

Enfin nous arrivons aux gorges et, enfin, voici le fameux bois où nous devons tous nous retrouver. Il y a là déjà tous les camions et les blessés. C'est la joie pour les parachutistes de se retrouver entre eux. Je retrouve le lieutenant Colineaux et le commandant Le Gouvello.

Les radios sont déjà affairés autour de la camionnette où se trouvaient leurs affaires. Ils me proposent de rester avec eux mais j'ai dans la tête de retrouver le capitaine Puech-Samson qui, lui, doit être là depuis hier soir. Je monte donc au château et là se trouvent tous les chefs en discussion, entre autres les commandants Bourgoin et Morice, mais pas de capitaine. Découragé et affamé et surtout bien fatigué, je me couche au pied d'un talus non loin des chefs et m'endors, je ne sais combien de temps, mais ce que je sais c'est que, tout à coup, je me sens réveillé et, ouvrant les yeux, j'aperçois le commandant Bourgoin qui, devant moi, me regarde en riant. Je me lève aussitôt et veux me mettre au garde à vous, mais je retombe tellement je suis fatigué. Alors, très gentiment, le commandant s'occupe de moi et me fait monter dans un grenier à foin où je dors vraiment bien.

Quand je me réveille, trois déceptions viennent me frapper : d'abord, une abondante pluie tombe et la cour est déjà inondée ; ça va être gai. Ensuite, j'ai beau chercher partout autour de moi, je ne retrouve plus ma carabine, on me l'a volée, j'en pleure presque, d'autant plus que j'ai encore sur moi toutes mes munitions. Je vais pour descendre, furieux, quand je ne trouve plus d'échelle.

J'appelle Maurice, le cuisinier, qui est en train de faire cuire sous un hangar de la viande pour le repas. Il m'apporte l'échelle, je vais à l'auto du commandant où j'avais mis la veille mon petit baluchon, je le retrouve fort heureusement, mais j'ai beau demander, chercher, m'affairer, toujours pas de carabine.

Il est presque midi, chacun va et vient, les ordres se donnent, les autos vont dans tous les sens et tout cela sous la pluie, dans la boue, et traqués. En effet, les allemands s'amusent maintenant à nous courir après et, déjà, dans quelques bois, les FFI se sont rabattus. Le capitaine n'est toujours pas là ! Je me joins aux radios auxquels le commandant Bourgoin me confie. La décision est prise de se disperser et de ne pas reformer de camp, l'endroit n'étant pas assez propice.

Alors chacun fiche le camp de son côté et va rejoindre sa famille, sa ferme, mais les pauvres parachutistes vont être, eux, obligés de se cacher dans des endroits inconnus. Je vais donc partager leur vie, tant mieux ! Le lieutenant Marienne, toujours avec son bandeau sur la tête, donne des ordres, réunit les jeeps et part pour nous protéger. Enfin le déjeuner ; drôle de déjeuner, un bout de viande sur du pain trempé. La pluie est de plus en plus forte et les traces des roues se voient de mieux en mieux dans la boue. Je reste un peu à arranger le camion des radios et, sur ma demande, ceux-ci m'affirment que ça ne fait rien qu'on m'ait volé ma carabine et qu'il y en a une autre pour moi dans l'auto. Je les crois (mal m'en prit).

Le bois est maintenant à peu près désert. Je vois passer les commandants Bourgoin et Morice et les capitaines Guimard et Brunet, tous en civils, ils vont prendre le vrai maquis. Ils me demandent de les accompagner jusqu'au moulin de Saint-Aubin où il y aura une cachette sûre pour nous. Mais je ne suis pas en civil et je n'ai pas le temps de me changer, car ils sont pressés ; je les rejoindrai donc avec les radios et le camion. La pluie tombe toujours, enfin nous partons. Où sont les allemands ? C'est à peu près calme aussi dans un bruit que l'on trouve pour le moment bien trop fort, la 11 légère avec Lili, Jean Guignon, René Allain, Raymond Guillard, part, suivie de près par notre petite camionnette conduite par un garagiste, chargée d'armes et de matériel radio, avec la lieutenant Hoffman et ses deux radios, Gilbert et Jacques et moi-même.

Le capitaine n'est toujours pas là et je suis désespéré. Voici maintenant la route, puis la route nationale, c'est bien imprudent, enfin tant pis, il faut passer. Les boches patrouillent mais nous n'en rencontrons pas quand soudain, après un petit village, au détour de la route, on nous annonce : "les Cosaques !" Que faire ? Le premier petit chemin venu fait notre affaire, mais pour comble de malheur la camionnette tombe en panne. Je suis très nerveux, nous poussons la voiture, nous voici enfin à l'abri des vues indiscrètes mais non des oreilles, car avec ses petits pneus et la boue, la pauvre Citroën ne peut plus avancer et patine en faisant un boucan du tonnerre.

Nous arrivons tant bien que mal au milieu du chemin et nous arrêtons car, paraît-il, il y a aussi des allemands de l'autre côté ; j'en doute fort étant donné qu'avec le bruit que l'on faisait les fritz devraient déjà être là. Chacun prend un poste de garde de chaque côté. Le premier qui arrive est descendu ! C'est ici la seule fois où j'ai eu vraiment peur car s'ils étaient arrivés nous étions encerclés et pris. J'en profite pour me mettre en civil et mets toutes mes armes et munitions dans le fond de la voiture. Nous fumons une cigarette et, Gilbert étant revenu d'une exploration et ne nous annonçant rien de grave, nous repartons par l'autre côté, ne pouvant faire demi-tour. Voilà la grande route, personne. Et, prudemment, chacun, de peur, rentre chez soi, et d'allemands point ne voit !

Les moteurs ronflent et nous faisons à peu près 3 kilomètres. Déjà, nous apercevons le moulin de Saint-Aubin où je retrouverai le colonel Bourgoin. Enfin, nous quittons cette grande route où tant de fois, il y a 15 jours, nous avons passé Guy et moi à vélo en mission. Nous sortons dans un petit chemin où il y a d'immenses mares d'eau et il pleut toujours. Nous n'en sortons plus. C'est alors qu'apparaît un homme boitant et à l'air un peu farouche. Je l'arrête et le conduit au lieutenant. C'est un dénommé Gaby qui connaît bien les filles Mallard du camp et qui nous mène vers le colonel Bourgoin car nous ne savions plus le chemin. Je pars donc, armé, avec lui qui partira ensuite chercher ses chevaux pour dépanner les autos. Voici le moulin délabré où, à la fenêtre, j'aperçois la tête du colonel. À la bonne heure, ils ne se sont pas perdus.

Je monte le petit escalier de bois et les retrouve en haut autour d'une boite de conserves et d'un bon morceau de pain. Je suis très bien accueilli, il va sans dire ! Et je me restaure moi aussi, quelle faim ! Puis voilà Madame Chenailler, la femme du colonel Chenailler, dont le nom de guerre est Morice, chef de notre camp. Elle vient apporter du beurre. Elle est à la Follette, ferme à 300 mètres d'ici, avec ses deux fils, dans le maquis aussi. Puis les chefs partent et me confient à Yvonne Mallard qui devra m'emmener coucher soi-disant chez le curé de Saint-Aubin ou chez elles, à SaintAubin aussi. Avant de partir, le colonel Bourgoin me dit encore : "Loïc, c'est bien, tu as été magnifique, je ne l'oublierai pas et dès que je pourrai télégraphier je le ferai savoir à ton père. Les FFI comme toi sont vraiment des types épatants". Que d'éloges !! Ils s'en vont, et je reste avec Lili, Jean, etc… Ils s'installent pour la nuit sur des matelas, comme Yvonne tarde à venir. Il fait bien noir quand elle arrive et il pleut encore un peu, vraiment quelle journée ! Sa sœur Marie est venue aussi. Ce sont deux vaillantes filles et qui ont fait depuis bien longtemps déjà de la résistance et qui ont été ruinées par les boches. Un de leurs frères, d'ailleurs, a été tué par eux. Nous nous engouffrons dans la nuit, avec les affaires du colonel Bourgoin, pour les camoufler. C'est un sac assez lourd.

Soudain, un bruit de pas et une ombre qui se profile au clair de lune. Qui est-ce ? Nous nous accroupissons parmi les genêts et l'être passe sans nous avoir vu. La prudence est la mère de la sûreté et ce serait vraiment pas fort de se faire prendre maintenant, on ne sait jamais. Vu la distance de Saint-Aubin et sur mes instances, nous allons à la Follette, nous camouflons dans un fossé le fameux sac et rentrons dans la toute petite maison où se trouvent les chefs. Je monte dans le grenier et m'affale sur la paille, entouré d'une bonne couverture. Pourtant, bien qu'épuisé, je ne peux m'endormir de suite. D'abord, la tension nerveuse est trop forte et les aboiements incessants des chiens, les allemands ne rôdent-ils pas autour ? S'ils arrivent, aucune issue, tant pis.

Et puis où sont maman et les petits ? Que sont devenus grand-mère et tante et aussi SainteGeneviève et puis mon petit Guy parti avec les Pondart, où est-il ? Ah, que de questions angoissantes, puis je m'endors.

L'histoire de ces deux jours, les plus beaux de mon existence, est terminée. Pour une histoire plus complète, il me faudrait raconter mes activités d'avant le camp, du 1er au 7 juin, du camp, du 7 au 17 juin, et après le camp à la Follette, du 19 juin au soir au 3 juillet.

Septembre 1944

votre commentaire

votre commentaire

-

- Le 6 Juin 1944, le commandant Bourgoin, dit « le Manchot » était parachuté, ainsi que la majorité de ses hommes, dans le département . Le largage de fortes quantités d'armes notamment sur le terrain Baleine, permettait de doter plusieurs bataillons.Le 4e bataillon de chasseurs parachutistes de la France libre et les trois bataillons F.F.I. des régions d'Auray, Ploërmel, Rochefort-en-Terre, Guer, La Gacilly, étaient dans le camp, le 18 juin, lorsque les Allemands attaquèrent massivement le réduit.

- Si les pertes de la Wehrmacht furent importantes, de l’ordre de plusieurs centaines de soldats, 42 hommes de la France Combattante furent tués dans les combats. Le monument, dont la première pierre a été posée par le général de Gaulle, le 27 juillet 1947, a été inauguré le 24 juin 1951 par le général Koenig.

- Implanté à La Nouette, en SÉRENT, il représente un phare dont la lanterne est entourée de croix de Lorraine. Chaque année le 18 juin, ou le dimanche le plus proche de cette date, une cérémonie commémorative y est organisée.

- Se trouve également à Sérent un monument à la mémoire des enfants de Sérent et des « libérateurs venus d’ailleurs » qui portent 34 noms.

- Au lieu dit Pinieux se dresse la croix des parachutistes.

- Sur le territoire de la commune de Saint Marcel, un menhir marqué d’une croix de Lorraine, a été élevé au lieu dit le Bois Joly en hommage aux premiers combattants tombés le matin du 18 juin 1944: Melle S. Berthelot, J. Flanchais, J et P Le Blavec, A. Robino et R.Trunkenbolz.

- 2 stéles aux Hardys- Béhélec et dans le bourg, rendent également hommage aux personnes exécutées en représailles à partir du 19 Juin 1944: Yves Ayoul, Raimond Denece, Félix Guil, Françoise Le Blanc, Jean Morlas, Pierre Moussard, François et Joseph Rio, et Marcel Robert.

- Rappelons enfin que la Maison des Augustines, sise à Malestroit, dont Yvonne Beauvais était la mère supérieure pendant toute la durée de l’occupation, a été citée à l’ordre de l’Armée, le 12 mai 1949, pour avoir hébergé et caché de nombreux résistants dont le Général Audibert, chef de la résistance de l’Ouest, arrêté le 17 mars 1944, et pour avoir recueilli , après les combats de Saint Marcel de nombreux français blessés.

votre commentaire

votre commentaire

-

Le Bataillon Caro trouve ses origines dans l’ORA (Organisation de la Résistance Armée) , constituée après la dissolution de l’armée d’armistice et installée en Bretagne au cours de l’été 1943. Tout comme le reste des autres bataillons FFI (Force Française de l’Intérieur) et contrairement aux FTP (Franc Tireur et Partisan), la hommes du Bataillon Caro étaient plus âgés et la majorité de ses cadres se composaient d’officiers d’active ou de réserve.

Le message de la BBC “Il fait chaud à Suez” le 5 juin 1944 oblige le colonel Chenailler (alias Morice), chef des FFI du Morbihan, à lancer le plan rouge. La mobilisation générale des bataillons de Ploermel-Josselin (Bataillon Caro), Vannes, Auray et Guemene est immédiate et représente quelques 3500 hommes.

Le Bataillon Caro doit donc rallier La Nouette, centre névralgique, pour en constituer la garnison permanente. Arrivant le 10 juin au matin, le Commandant Caro est accompagné par son bataillon au complet. Chaque nuit, entre 150 et 200 containers atterrissent sur la Drop Zone “Baleine”. Ainsi les maquisards commencent à être équipés d’armes anglaises et américaines. On assiste aussi à la distribution d’uniformes, de brodequins, de conserves, de cigarettes et de monnaies. Les chefs de groupe ainsi que les parachutistes SAS, fraîchement débarqués d’Angleterre, commencent l’instruction des résistants.

Le 18 juin 1944 à 4h30 (heure solaire), la bataille de St. Marcel débute. Située sur le front ouest, le Bataillon Caro a pour mission principale la sécurisation du PC de La Nouette, de la Drop Zone et surtout d’empêcher tous contournement du dispositif défensif par l’ennemi. Lors de première attaque à 9h, 2 sections du Bataillon Caro sont envoyées en renfort pour stopper l’attaque du Bois-Joly. Beaucoup d’hommes du Bataillon ne verront pas la tourmente des combats. Toutefois, les courriers leur permettrons de suivre les différentes étapes de la bataille. Vers 19h, le Capitaine SAS Larralde, à la tête de ses paras soutenu par des FFI du Bataillon Caro, contre-attaque et reprennent les alentours du château de St. Geneviève. Mais ils ne peuvent déloger l’ennemi qui est maintenant au Bois-Joly. Le décrochage est ordonné vers 22h et c’est dans le calme que les maquisards quittent la zone des combats. La bataille de St. Marcel est désormais finie.

Après une période sombre de traques des maquisards dans toute la région, le Bataillon Caro participe à la libération de Vannes et Lorient à partir d’août 1944.

votre commentaire

votre commentaire

-

Dans les faubourgs en ruines de Brest et Hennebont, les FFI combattent et reconquièrent le territoire. Ils font prisonniers les soldats allemands. Les Généraux Allard et Borgnis-Desbordes passent ensuite en revue ces soldats de la Résistance.

votre commentaire

votre commentaire

-

On peut voir sur la route de Caix à Beaufort-en-Santerre un calvaire, en assez mauvais état, en bordure d’un champ. Il témoigne du massacre commis le 7 juin 1940 sur des prisonniers du 41°RI.

Monument commémoratif des prisonniers de guerre

du 41° R.I et du 10° R.A.D

votre commentaire

votre commentaire

-

Le sous-lieutenant Primel avait pu sortir de Rosières, en rassemblant une quarantaine d'hommes autour de lui; le plus grand nombre appartenait à sa section : la 4°. Deux kilomètres de marche les conduisirent auprès de Caix; à une centaine de mètres, au carrefour de plusieurs routes, des auto-mitrailleuses ennemies apparurent; elles se dirigeaient vers le groupe. Tous s'affolèrent et coururent à travers champs, à droite ou à gauche. L'ennemi tirait sans cesse, et il fallut progresser par bonds. A 700 ou 800 mètres au sud on apercevait un petit bois. Primel et ses hommes s'y réfugièrent et purent se croire sauvés. Ils ne s'y arrêtèrent qu'un instant, car il fallait enfin sortir de cette zone battue par les Allemands. Il était environ 8 heures du matin.

Le sous-lieutenant Primel et le sergent-chef Tardif consultèrent leur carte, avant de quitter le bois. Puis le groupe, s'orientant toujours vers le sud, se dirigea vers Beaufort, en traversant la plaine. Le calme régnait.

Nos hommes avaient leurs armes individuelles et un fusil-mitrailleur porté par le soldat Pelé. Pour soulager la fatigue de son camarade, le caporal Delatouche s'en chargea. On marche encore, en formation de groupes de combat, jusqu'aux abords de Warvillers. Par prudence, on évita ce village, en obliquant à droite, à travers les blés. Mais voici que, de nouveau, une mitrailleuse se présente; il fallut essuyer son tir; les hommes se couchèrent, et croyant avoir affaire à des Français, ils crièrent qu'ils l'étaient eux aussi. Le tir se fit plus violent; c'était donc l'ennemi. Nos hommes ne se rendirent pas encore; ils essayèrent de repérer l'arme, sans succès.

Le sous-lieutenant Primel estima qu'il n'y avait plus qu'à se rendre. Ce n'était pas facile, car se montrer exposait à se faire tuer. Un mouchoir attaché à un fusil servit de signal. Ce geste de reddition était à peine exécuté que deux auto-mitrailleuses et quelques side-cars arrivèrent et foncèrent droit sur le groupe Primel. Il n'y avait plus qu'à abandonner les armes, se lever et se rendre. Ce mouvement coûta la vie au soldat Armand Levêque, qui fut grièvement blessé et mourut sur place, ainsi qu'à Ange Coquelin, blessé mortellement, et dont on a enseveli le corps au Quesnel.

Les hommes étaient prisonniers; l'ennemi les rassembla assez durement, et les conduisit à 700 ou 800 mètres plus loin, dans un petit chemin de terre, à 500 mètres environ de Beaufort. Leur escorte les y fit arrêter; très inquiets, se demandant de quelle manière tout cela allait finir, les nôtres se mirent à fumer « une vieille cigarette », note Delatouche. Ce devait être la dernière.

Le sous-lieutenant Primel, qui connaissait bien l'allemand, eut une longue conversation avec l'officier ennemi, conversation qui parut favorable.

Une demi-heure se passa; un side-car arriva. L'ordre fut donné au sous-lieutenant Primel d'y prendre place. Ses hommes le virent s'éloigner, et ils restaient seuls, s'interrogeant sur ce qui allait suivre, mais ne se doutant pas encore du terrible sort qui leur était réservé. Quelques minutes après, les troupes S. S. de la Wermacht, les « chemises noires », comme dit Delatouche, furent là. Le groupe était entre leurs mains, et les regardait mettre en position 2 mitrailleuses, sans se rendre compte encore qu'elles étaient pour lui.

Quelques secondes, et voici la minute décisive. Ici, je ne puis mieux faire que de copier la terrible page du survivant :

On nous fait avancer sur du terrain labouré, entre du trèfle et du blé, environ 50 mètres devant ces mitrailleuses; mais là je vous dirai qu'on a compris. On voyait que l'on allait mourir. Notre cœur ne fait plus qu'un tic-tac. On nous tasse dans un rond, debout, serrés les uns contre les autres.

On nous frappe. Dernier cri pour tâcher d'avoir grâce. Mais non; c'est fini; voilà les deux armes en action. C'est un vrai massacre. Cloteaux veut se sauver, on l'abat à coups de crosse; c'est des cris de : Holà! de plus en plus violents, et beaucoup d'appels au bon Dieu. Bref, le tir est fini, et miraculeusement je me tire avec aucune blessure. Seulement, je ne bouge pas, je fais le mort. Maintenant, sans pitié pour nous, c'est au revolver que l'on nous domine. C'est fini; je désespère; j'attends une balle. Deuxième chance, la balle me passe entre les oreilles. Je m'en tire encore. On n'entend plus rien; je crois qu'ils sont déjà tous morts. Pichouron expire couché sur moi.

Maintenant que va-t-il se passer? J'attends de nouveau. Voilà encore les deux mitrailleuses en action. De ce coup, je me dis : c'est fini. Non ! tir terminé. J'ai une toute petite égratignure à la cuisse ; un rien. Bon ! Je continue toujours de faire le mort; je suis couvert du sang de mes camarades. Bref, quelques minutes se passent. J'entends les side-cars qui démarrent. Je pense beaucoup de choses; je réfléchis; quelques heures se passent. Je suis toujours immobile. Tout à coup une voix se fait entendre : « II y en a-t-il qu'ont rien? » Moi, je réponds : « On se barre ! » et bref le voilà parti dans le trèfle. Alors, j'essaie d'en faire autant. Mais les cadavres qui étaient sur moi me suivaient. J'ai coupé mon ceinturon et me suis dépouillé en chemise pour aller rejoindre mon camarade. Quand j'ai parti, Richomme vivait encore, mais trop blessé; je n'ai pu lui porter secours. Tous les deux nous avons fait deux kilomètres au moins de rampé. Nous voilà arrivés à Beaufort, dans un jardin; la nuit commence à tomber; tout à coup, nous apercevons deux ennemis venant dans notre direction; moi, je me planque dans des ronces; mon copain un peu plus loin; pas de chance, mon copain est ramassé; il est prisonnier depuis ce temps; il a été emmené à Cambrai, maintenant en Allemagne; c'est Vallet, de la C. A. 1. Moi, je passe la nuit dans ces ronces. Le lendemain, samedi 8 juin, quand je ne voyais rien, j'allais manger des fraises. Pendant 9 jours, j'ai mené cette vie, quand j'ai vu des premiers réfugiés rentrer. Veine, ils étaient de Rosières. J'ai été avec eux, pendant un mois, j'ai vécu avec ces braves gens, avant de prendre le chemin du retour.

A ce récit pathétique, j'ajoute ce détail puisé dans une autre note du même survivant : « Quand j'ai parti, j'ai vu que tous ces braves copains dormaient en paix, à part un autre comme moi, et un blessé qui essayait de se traîner. Qu'est-il devenu? » Mes renseignements me permettent de dire qu'il est mort à Beaufort. Ce malheureux parvint à gagner une grange, dans ce village où il mourut. Les cadavres de nos camarades restèrent sans sépulture pendant six semaines. Le hasard les fit découvrir. Des habitants de Beaufort, en allant chercher leurs vaches dans les champs, constatèrent qu'elles refusaient absolument de passer par cet endroit, écartées par une affreuse odeur. Ils cherchèrent à se rendre compte, et trouvèrent le monceau de cadavres.

Voici dans quelles conditions j'ai pu avoir toute la vérité sur cet affligeant massacre. Notons d'abord qu'il y eut 4 survivants : l'un, blessé, mourut à Beaufort. Un second, blessé très grièvement, succomba le 9 ou 10 juin, à l'hôpital de Marcoing, près de Cambrai : le caporal Picou, de la 2° Compagnie. Le troisième est Vallet, de la C. A. 1. Le quatrième, le caporal Delatouche, de la 4° section de la l° Compagnie. J'ai reproduit son récit. ( En fait il y eu un cinquième survivant : LEFEVRE de la C.A.1. Gravement blessé, il se cacha dans une dépendance du château puis fut capturé. Son témoignage parut dans un numéro de janvier 1946 des « Nouvelles du 41°)

Mais tous les témoignages se recoupent; on va le voir. Il était seulement possible de recueillir trois témoignages, puisqu'il faut exclure celui du blessé mort à Beaufort. Dès le mois d'octobre 1940, j'eus celui du blessé, mort à Marcoing. Voici comment : j'eus à ce moment l'occasion de rencontrer le médecin-colonel Membrey, de notre 19° Division. Il avait vu à Marcoing, peu auparavant, le docteur Villey, médecin du 117° R. I. Celui-ci, après sa capture à Berny, avait été envoyé à l'hôpital de Marcoing, où il soigna de nombreux blessés de la 19° D. I. Un soldat du 41°, dont il ne se rappelait pas le nom, était mort entre ses main; le 9 ou 10 juin. Dans son agonie, celui-ci racontait qu'après la prise de sa section, les Allemands avaient fait ranger les hommes contre un talus, leur avaient ordonné de lever les bras, en criant : « Vive Hitler »; à ce moment, ils avaient tiré sur eux avec des mitrailleuses et les avaient tous tués, sauf deux; le mourant disait être l'un des deux. Villey étant venu me voir le 15 mars 1941, interrogé par moi, me confirma ce récit, en ajoutant qu'il était peu porté à le croire, à cause de l'excitation de ce soldat agonisant. Cependant, on l'a vu, le fait, pour invraisemblable qu'il parût, était exact.

Deux jours après, j'eus le témoignage d'un autre survivant, celui-là en bonne santé. En effet, le 17 ou 18 mars, j'eus une conversation avec le sergent Clément Angibault (un séminariste) de la 11° Compagnie du 41°; fait prisonnier, il était demeuré en captivité pendant quelque temps à Cambrai. Là, il rencontra un camarade du 41° qui lui rapporta le même fait, à peu près dans les mêmes termes. Ce ne pouvait être que Vallet, de la C. A. 1. Or, à ce double témoignage s'ajouta bientôt celui du 4° en réalité troisième survivant. Le 19 mars 1941, je reçus la visite du P. Le Pape, aumônier de la 19° Division. Au cours du voyage qu'il venait d'accomplir sur les lieux de notre combat, il avait vu, entre les mains du secrétaire de la mairie de Caix, une lettre du caporal Delatouche, rescapé du massacre, dans laquelle étaient exposées les circonstances de ce drame, il situait la tuerie à Beaufort, à quelques kilomètres entre Le Quesnel et Warvillers, au sud de Hallu. Le P. Le Pape avait vu les tombes de nos morts; pour le plus grand nombre, ils étaient alors inconnus. J'eus bientôt connaissance de l'adresse du caporal Delatouche, et par lui tous les détails me furent donnés; mon enquête était achevée.

Voici la liste de nos camarades de Beaufort :

- sergent-chef Robert Honoré, 1ère Compagnie, sous-officier adjoint de la 3e section ;

- soldat Elard, 1ère Compagnie, 3e section;

- soldat Richomme, 1ère Compagnie, 3e section;

- soldat Jean Beaudu, 1ère Compagnie, 4e section;

- soldat Jean Lefilleul, 1ère Compagnie, 4e section;

- soldat Alfred Pelé,1ère Compagnie, 4e section;

- soldat Barbé, 1ère Compagnie, 4e section;

- soldat Prosper Rouault,1ère Compagnie, 4e section;

- soldat Victor Hamel, 1ère Compagnie, 4e section;

- soldat Etienne Gérard, 1ère Compagnie, 4e section;

- soldat Steichen, 1ère Compagnie, 4e section;

- soldat Francis Buchard,1ère Compagnie, 4e section;

- soldat Jean-Louis Cloteaux, 1ère Compagnie, 4e section ;

- sergent-chef Paul Tardif, 1ère Compagnie, sous-officier adjoint de la 4e section;

- soldat Pierre Simon, 1ère Compagnie, 4e section;

- soldat Veillard,1ère Compagnie, 4e section;

- soldat Joseph Philippe, 1ère Compagnie, 4e section;

- soldat Armand Levêque,1ère Compagnie, 4e section;

- soldat Darcel, 1ère Compagnie, 4e section;

- soldat Joseph Legentil, 1ère Compagnie, 1ère section;

- soldat Levrel, 1ère Compagnie,1ère section;

- soldat Guéno, 1ère Compagnie,1ère section;

- soldat Deniau,1ère Compagnie; .

- soldat Moreau, 1ère Compagnie, section de Commandement ;

- soldat Jean Mat, 1ère Compagnie, section de Commandement ;

- caporal Pierre Pichouron, 1ère Compagnie, section de Commandement ;

- soldat Auguste Saudrais, 3e Compagnie, agent de liaison au Bataillon;

- soldat Le Texier;

- adjudant-chef BIBAUD, 10e R.A.D., 3e groupe ;

- 1 inconnuLe Courrier Picard du 7 juin 1977 publia le témoignage d'un des survivants. Il reprend le récit ci-dessus mais l'article apporte quelques précisions sur ce qui s'est passé après.

Nous étions à Foucaucourt où nous avons résisté jusqu'au 7 juin sous une bataille épouvantable. Ce matin-là, ne pouvant plus tenir, on se replie vers Rosières. Là, l'ennemi nous barre la route avec le feu d'une mitrailleuse.

Une grande partie du bataillon est faite prisonnière. Etant compagnie de tête, nous réussissons à passer et continuons notre route en direction de Caix. Avant d'entrer dans ce pays, à une croisée de routes, l'ennemi nous surprend. Ne voulant pas nous rendre, on se sauve, les uns à gauche, les autres à droite, fuyant à travers champs.

Les balles nous sifflent au derrière mais ne nous atteignent pas. Toute la section commandée par le lieutenant Primel est là et nous nous reposons quelques instants. Mais nous ne pouvons pas rester là. Le lieutenant étudie la carte afin de s'en aller dans une bonne direction.

Nous repartons avec nos armes en formation de combat. Tout va bien. Nous marchons toujours à travers champs. Arrivés à quelques centaines de mètres de Beaufort, le lieutenant nous dit qu'il serait plus prudent de ne pas passer au pays…

En effet, à peine avons-nous fait quelques mètres qu'une mitrailleuse tire sur nous. Etant dans du blé, on réussit à se planquer assez bien. On croit tout d'abord que ce sont des Français qui nous tirent dessus Alors nous crions : « Français ! Français ! ». Plus on crie, plus ils tirent. On réalise que c'est l'ennemi. Nous sommes mal pris. On ne peut plus se sauver et se rendre n'est pas facile. Se lever, c'est se faire tuer.

Le lieutenant nous invite à mettre notre mouchoir au bout du fusil et à le lever. Nous avons à peine exécuté cet ordre que deux auto-mitrailleuses, suivies de plusieurs side-cars apparaissent et foncent sur nous. Cette fois, nous n'hésitons plus. Nous lâchons les armes et levons les bras, sans quoi nous étions tous écrasés. Levêque et Coquelin n'ayant pas eu le temps de se redresser, subissent ce sort. Nous voilà cette fois prisonniers. On nous fouille et on nous enlève nos balles. Puis on nous rassemble pour nous conduire à environ huit cent mètres de Beaufort, dans un petit chemin de terre. Là, nous faisons la pose. Le lieutenant, qui parlait allemand, s'entretient une demi-heure avec l'officier ennemi.

Que se dirent-ils ? Nous ne le sûmes jamais. Toujours est-il qu'on le fit monter dans un side-car, puis on l'emmena. Sa dernière parole fut « Les gars vous allez pouvoir écrire ces jours. On ne se doutait de rien et la minute tragique approchait. Voilà que nous changeons de gardiens. Les premiers s'en vont et nous sommes entre les mains de quatre chemises noires. Que va-t-il se passer ? On ne se doute toujours de rien.

Il est environ midi. On nous dit « En route ». On pense partir. Deux auto-mitrailleuses étaient braquées dans ce petit chemin de terre. Alors on nous fait avancer dans un champ de blé à 30-40 mètres de ces armes, le dos tourné. On nous place méchamment dans un rond, serrés les uns contre les autres et là, nous attendons le coup de grâce.

On se voit mourir. C'est horrible, affreux d'entendre les cris. Nous avons du courage et nous ne bougeons pas. Nous crions même jusqu'à « Vive Hitler ! ». Deux ou trois minutes se passent et les deux armes entrent en action. Nous voilà tous affaissés les uns sur les autres. Sous les cris et le sang qui coule, le feu cesse. Moi, je suis sous le tas, couvert de sang, mais sans aucune blessure. Je fais le mort, car maintenant, c'est le coup de grâce : une balle de revolver derrière la tête de chacun.

J'y échappe encore. Je me demande comment. Les armes entrent encore en action. Cette fois, c'est fini, on n'entend plus aucun soupir. Ils nous croient tous morts. J'entends les deux auto-mitrailleuses partir. Par chance, je n'ai qu'une petite égratignure à la cuisse. J'ai passé toute la soirée sous les cadavres. Ce n'est que te soir, lorsqu'un autre camarade qui a eu la même chance que moi, a parlé, que nous sommes partis.

Cela fut dur de quitter mes camarades. J'ai constaté qu'ils avaient tous cessé de vivre, ces braves, à part Richomme qui était trop gravement blessé et à qui nous n'avons pas pu porter secours. Il a survécu, parait-il pendant trois jours.

Je suis rentré chez moi, le 13 juillet Mon camarade n'a pas eu cette chance. Il se fit reprendre le soir-même à Beaufort et fut fait prisonnier en Allemagne ». L'histoire de ces soldats ne s'arrête pas là. Outre les deux rescapés dont l'auteur de la lettre, il y eut un troisième survivant. Ce dernier, blessé au pied, alla se réfugier dans une ferme, à l'entrée du village. De retour chez lui, l'agriculteur trouve l'homme dans son lit. Par crainte de se compromettre au regard des Allemands, il refuse de lui porter secours. Le soldat, gagné par la gangraine décédera quelques jours plus tard. Selon plusieurs témoignages, pour l'enterrer, le paysan lui aurait lié les pieds avec du fil de fer à ballot et l'aurait trainé jusqu'à un trou creusé par lui, à une centaine de mètres de la ferme. Quant aux corps restés dans le champ de blé, ils furent victimes des pilleurs. L'argent et les objets de valeur que portaient les soldats disparurent. Leurs plaques d’identité leur furent même retirées. Quand les familles vinrent chercher leurs morts quelques années après, elles eurent des difficultés à reconnaître les corps. Le (ou l'un des) pilleur(s) fut identifié. Intrigué par le train de vie que menait cet homme, l'épicier du village remarqua des tâches de sang sur certains billets. Il en alerta la gendarmerie et le voleur fut condamné à trois mois d'e prison qu'il purgea à Doullens. Voilà retracée à travers divers témoignages, l'histoire de ces soldats français que l'ennemi massacra à Beaufort parce qu'il avait reçu l'ordre « de ne pas s'embarrasser des petits groupes de prisonniers ».

Qui est responsable ?

Comme bien souvent la réponse est simple : les SS ... Les témoins ne parlent-ils pas de "chemises noires" ? Aucune véritable enquête n'a jamais eut lieu semble-t-il, l'étude de quelques documents permet cependant d'aboutir à une hypothèse bien différente. Une carte des positions des unités apporte un premier élément.

Aucune unité SS ne faisait face à la 19° D.I à laquelle appartenait le 41° R.I, à la place on trouvait la 4° Panzer. Les tenues noires trouvent là une explications : seules les troupes des unités blindées portaient de telles tenues. Leurs coiffures et pattes de col étaient de plus ornées de têtes de mort.

Les criminels étaient équipés d'automitrailleuses et de side-cars ce qui une fois de plus confirme l'hypothèse d'une division blindée. Au sein de la 4° Panzer, la seule unité qui possédait de tels engins était le groupe de reconnaissance : Aufklärungs Abteilung 7.Aufklärungs Abteilung 7

Stab Aufkl. Abt. 7

Kommandeur : Major MARZHAN

Abt. Stab : Hauptmann GERNET

Adjudant : Leutnant HOLZEIT

Ordonnanzoffizier : Leutnant Albrecht1. Schwadron (Panzerspäh = Automitrailleuses)

Chef : Rittermeister Von ROM

Zugführer : Leutnant STAUNTER

Zugführer : Leutnant SEIBOLD2. Schwadron (Panzerspäh = Automitrailleuses)

Chef : Rittermeister SEITZ

Zugführer : Leutnant GLATZEL

Zugführer : Leutnant KAHLE3. Schwadron (Kradschützen = motos)

Chef : Rittermeister Freiherr Von PAAR

Zugführer : Leutnant EISELT

Zugführer : Leutnant RENZ4. Schwadron (Schwere)

Chef : Oberleutnant GRAMS

Zugführer : Leutnant Freiherr Von FIRCKS

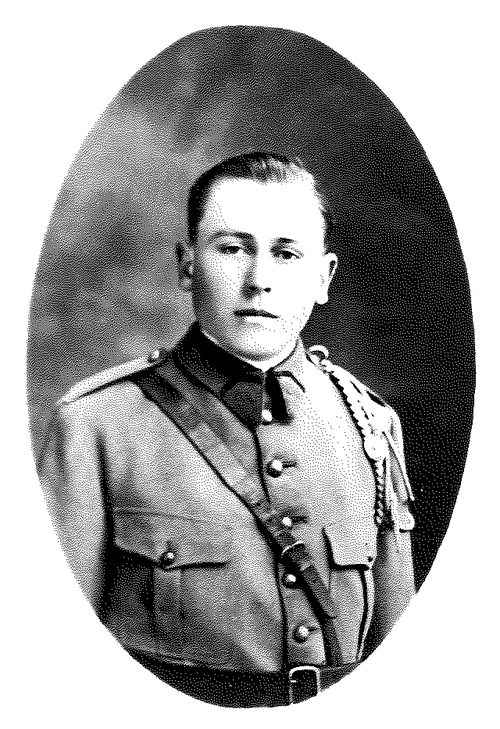

Zugführer : Leutnant HAINDLGefreiter du Aufklärungs Abteilung 7

photographié peu après la campagne

de France.Le comportement de la 4° Panzer lors des combats précédents renforce l'accusation. Son itinéraire fut jalonné de crimes de guerre connus . . .

votre commentaire

votre commentaire

-

Le sergent Morazin obliqua vers la gauche, c'est-à-dire vers le sud-ouest. Rejoint par son caporal-chef, son chargeur, et une vingtaine d'hommes, il prit la bonne direction. Mêlés à des artilleurs, ils arrivèrent à l'Avre; la rivière large de 3 mètres et profonde de 1m 50 environ ne pouvait être franchie qu'en se lançant dans I'eau ; un certain nombre la traversa (Morazin le fit 3 fois, sans doute pour rendre service

à des camarades}. Ceux qui hésitèrent furent saisis par l'ennemi.Toujours suivi de son chargeur et d'une douzaine d'hommes, Morazin entreprit alors de rejoindre la Division. Après une dizaine de jours de marche, ayant gardé leurs armes, ils nous retrouvèrent. Ils étaient passés au milieu des troupes allemandes, par Moreuil, Coullemelle (dans la Somme),

Breteuil, Crèvecoeur-le-Grand, Rotangy et Beauvais, Pontoise et Versailles.Un tout petit groupe, dont faisait partie Joseph Pirotais, suivit à peu près la même route. Pirotais qui se tenait aux côtés de Morazin, à Rosières, avait été blessé d'une balle dans le côté. Néanmoins, avec 5 camarades, à travers les champs et les bois, tombant d'embuscade en embuscade, et les évitant heureusement chaque fois, ils atteignirent Moreuil et Coullemelle, et furent sauvés. A cet endroit, Pirotais fut conduit à l'hôpital de Beauvais, puis à Paris.

(Au groupe Morazin, se joignirent l'adjudant-chef Bochard, également de la 1° Compagnie, et le lieutenant Le Clerc de la Herverie du 10° R. A. D.)

Le Groupe Levitre

Le sergent-chef Levitre, on s'en souvient, avait essayé, avec un tout petit nombre d'hommes de contrebattre le feu de l'ennemi, à Rosières, au moyen du F. M. de Morazin. Mais ce fut en vain; le groupe se divisa pour aller en des directions différentes.

Sous les coups d'un ennemi invisible, qui semblait être dans l'usine, ou des maisons, Levitre se décrocha par bonds. Sous sa direction, les hommes marchèrent vers le sud-ouest, croyaient-ils; car Levitre pensait que les Allemands avaient franchi la Somme de Ham, et qu'ils se dirigeaient vers l'ouest.

Le groupe Levitre avançait aussi vite qu'il pouvait. Sur son chemin se trouvèrent quelques isolés qui se joignirent à lui. Bientôt ils furent une douzaine; la confiance chez eux renaissait; ils continuèrent à marcher, en évitant les routes et les crêtes. Pour mieux se dissimuler, ils descendirent dans un ravineau, près de Caix. Tout paraissait calme, en cet endroit. Mais voici que, soudain, d'un champ de blé, à 50 mètres, surgit toute une compagnie de fantassins allemands. La fuite était impossible. Cependant Bougeard, le tireur du F.M, se mit en batterie; il reçut immédiatement une rafale, et fut blessé au bras gauche. Tous étaient pris.

En un instant, ils furent désarmés et conduits à Caix où fonctionnait déjà un P. C. Bougeard fut soigné par un médecin allemand. Les prisonniers affluaient de tous les côtés : artilleurs, tirailleurs, chasseurs, fantassins. Le spectacle, écrit Levitre, était affreux; ses hommes et lui étaient atterrés.Malgré la défaite, écrit-il, nos braves poilus conservent leur dignité et leur fierté. Quelques instants après; je m'en aperçois par le magnifique pas cadencé et l'impeccable ( tête gauche ) qu'ils exécutent à mon commandement, devant les cadavres de deux des nôtres couchés au bord de la route. Le sous officier allemand est lui-même impressionné par ce geste et nous permet d'enterrer nos deux camarades;

l'un d'eux est le caporal-chef Le Jolivel, de la C. A. 1 du 41°, recrutement de Saint-Brieuc.Ensuite, on nous embarqua dans des camions et, quelques kilomètres plus loin, nous retrouvions les restes de la Compagnie (une cinquantaine en tout) avec les lieutenants de Saint-Sever et Primel parqués dans un champ.

Le Groupe Saint-Sever

Tandis que les sections Levitre et Rochard obliquaient vers le sud, devant la barricade de Rosières, Saint-Sever, Primel et sa 4° section avaient pu franchir cet obstacle, et se mettre en direction de Caix. Le sergent-chef Rougé, avec quelques hommes, avait rejoint le commandant de la 1° Compagnie. Ensemble ils arrivèrent près de Caix. Des auto-mitrailleuses allemandes les y attendaient; elles coupèrent

en deux la petite troupe. Alors que le sous-lieutenant Primel et une quarantaine d'hommes reussisaient à passer une fois de plus, Saint-Sever, Rougé et une dizaine de soldats se virent refouler dans Caix. Ils se cachèrent dans une maison, puis au bout d'un moment, le lieutenant de Saint-Sever demande quels étaient les volontaires pour essayer de forcer les lignes ennemies et se sauver. Le sergent-chef Rougé,

le caporal-chef Orrières, le soldat Roussel se proposèrent; les autres étaient trop épuisés. Ayant brûlé leurs papiers, nos 4 volontaires, revolver au poing traversèrent le village et s'engagèrent ainsi sur la plaine. Ils parcoururent ainsi plusieurs kilomètres; mais ils furent cernés par 18 Allemands, en liaison avec une dizaine d'autres qu'on apercevait à 300 mètres. Toute fuite était impossible. Cependant, Saint-Sever

ne voulait pas se rendre; il fallut se donner beaucoup de peine pour le persuader qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire. Il accepta enfin. Le petit groupe était prisonnier.Les Allemands le conduisirent à quelque distance en arrière. Nous campons dans une prairie, écrit Rougé, et je vois arriver le sous-lieutenant Primel qui me dit que sa section a été faite prisonnière, et que lui seul est emmené avec nous. Or, ce qui est drôle: aucun homme de cette section n'a jusqu'ici donné de ses nouvelles.

L'explication est fort simple: tous les soldats qui accompagnaient Primel ont été fusillés par l'ennemi; trois seulement ont échappé au massacre. Je raconterait dans un autre récit cette affreuse tuerie.

Il faut cependant ajouter ici un renseignement qui m'est fourni par l'adjudant-chef Rochard, de la 3° section: plusieurs de ceux qui, d'abord, étaient avec-lui furent pris du côté de Caix, et d'autres dans la plaine avoisinante; l'adjudant Héry (2° section), le sergent Drouiou, le caporal-chef Bodin sont de ce nombre, ainsi que le soldat Joubert, de la 3° section . . .

Le brave lieutenant de Saint-Sever est mort en captivité, dans un camp en Allemagne, le 30 janvier 1941. C'était un excellent officier, d'une rare valeur morale. Resté très affaibli à la suite d'un accident grave, qui l'avait tenu éloigné du Régiment, il n'avait eu de cesse d'y revenir; après de multiples instances, son désir avait été exaucé. Il était de ceux qui font honneur à l'armée.

votre commentaire

votre commentaire

-

La 1° Compagnie, aux ordres du lieutenant de Saint-Sever est en pointe; la 4° section avec le sous-lieutenant Primel; ouvre la marche; puis viennent la section de Commandement avec le sergent-chef Rougé, adjoint de Saint-Sever, la.2° section, adjudant Héry; la 3° section, adjudant-chef Rochard, et enfin la 1° section, sergent-chef Levitre; cette dernière a mission, s'il y a lieu, de protéger le repli. Quelques éléments de la C. A. 1 et du Génie suivaient la 1° Section.

La Compagnie descendit tout droit sur Rosières. Nos hommes voyaient sur la plaine les cadavres et les équipements de nombreux Allemands, résultat superbe de la belle défense du 41° R.I. et du 10° R. A. D. Devant Herleville, une tête se leva en dessus de la luzerne. Celle d'un soldat ennemi, blessé à la jambe, qui déclare: s'exprimant en français: «Je suis un pauvre soldat comme vous » Il était là depuis 2 jours, et avait soif. Tous les bidons étaient vides. Dans l'impossibilité où il était de le transporter, la 1° Compagnie

le déposa sur le bord du chemin, pour qu'il pût, plus facilement, être remarqué par les sanitaires allemands.A quelques kilomètres, au sud de Foucaucourt, la 1° Compagnie fit halte pour attendre le gros du Bataillon. Il ne vint pas, parce que, comme on le verra, il avait pris d'abord la route de Lihons, allongeant ainsi son parcours.

Tout alla bien, jusqu'à 1 kilomètre environ avant Rosières.

Les hommes, en ordre parfait, avançaient en colonne sur chaque côté de la route. Un petit avion, que l'on crut être, singulière erreur, un avion de la 19 D.I (qui n'en eût jamais) survolait la Compagnie, comme il fit du reste pour toutes les autres formations de la Division; C'était, on s'en doute, un appareil allemand de reconnaissance.

Un peu avant Rosières, 1 kilomètre disent les uns, 500 mètres selon d'autres, le bombardement ennemi s'abattit à gauche de notre colonne, à 250 mètres environ. Le tir venait du sud.

La surprise provoqua un léger flottement dans la marche; la Compagnie quitta un instant la route, pour avancer à travers les champs, puis la reprit. On accéléra l'allure pour franchir ce mauvais endroit; bientôt la marche normale recommença.

Les 2 sections de tête s'engagèrent dans Rosières, là où la rue principale se dirigeant vers le sud était coupée par une barricade. L'ennemi était, nous l'avons dit, dans le village depuis la veille. Une fusillade intense accueillit les sections.

Primel avec sa 4° section, passa sans difficulté la barricade. Mais à peine Rougé et la section de commandement I'atteignirent-ils, qu'un tir violent de mitrailleuses et de canons antichars les arrêta;.Rougé, suivi de quelques hommes, passa cependant. Le reste de la Compagnie prit une autre direction;

tandis que Rougé rejoignait le lieutenant de Saint-Sever pour prendre avec lui la direction de Caix.La dispersion commençait.

Les deux sections de queue : la 3° et la 1°, guidées par Rochard et Levitre (une cinquantaine d'hommes), au lieu de traverser le village, s'orientèrent vers la ligne de chemin de fer et le passage à niveau. Une colonne du 10° R. A. D., avec quelques officiers les suivait. La fusillade avait presque cessé dans le village; mais, au passage à niveau, les mitrailleuses allemandes prirent tout le groupe sous leur feu

intense; des minen tombaient aussi, sans doute parce que les chevaux et les fourgons des artilleurs attiraient les coups des mortiers. Poursuivis par les minen, les artilleurs s'éloignèrent. Les fantassins se mirent à l'abri, un instant, dans les maisons à gauche de la route, et en bordure du passage à niveau.Déjà on ne voyait plus Saint-Sever, ni Primel, partis dans une autre direction.

Pèle-mêle, le gros de la 1° Compagnie s'engagea entre les wagons et une usine proche; le reste, un très petit nombre, emprunta la route de droite.

Par bonds, les voltigeurs essayèrent de progresser dans la plaine, où les balles sifflaient de toutes parts. Ils s'y dispersèrent.

Le sergent-chef Levitre (1° section) rassembla quelques hommes, et prescrivit au sergent Morazin de mettre son F. M. en position, face à Rosières, à 200 mètres du village, sur un chemin de terre, bordé d'arbres. Les coups de l'adversaire paraissaient venir d'une usine. Mais on avait beau observer, on ne voyait rien; on lâcha quelques rafales, au jugé. Des mitrailleurs aussi s'étaient mis en batterie à l'entrée même du village, et tiraient. Levitre, avec quelques hommes qui l'entouraient, le soldat Bougeard, tireur, le caporal Piratais, le sergent Calvez, et quelques autres, essaya une dernière résistance. Le lieutenant Leclerc de la Herverie, qui venait de Soyécourt et était arrivé avec un canon de 75 en même

temps que la 1° Compagnie, mit en batterie sa pièce, mais inutilement. Le sergent Morazin s'était installé

avec son F. M.; mais il lui fut impossible de tirer, car l'herbe trop haute limitait son champ de tir à quelques mètres, et il risquait de frapper les nôtres, éparpillés de tous côtés pour éviter les balles allemandes.Dès lors, chacun se tira d'affaire comme il put.

Les uns partirent vers la droite (c'est-à-dire vers l'ouest) vers Caix et Cayeux, où étaient les Allemands; quelques autres avec Marazin, obliquèrent vers la gauche; c'était la bonne direction, et ils échappèrent à l'étreinte allemande, après bien des dangers. La pièce de 75 elle-même restée la dernière fut cependant sauvée, par la résolution du lieutenant de la Herverie (1).

Pour mettre de la clarté dans mon récit, je dois maintenant distinguer, dans la 1° Compagnie, un certain nombre de groupes:

- Groupe Morazin;

- Groupe Levitre;

- Groupe Saint-Sever;

- Groupe Primel.

On va voir combien leur histoire est dramatique.(1) On trouvera les renseignements sur ce point au chapitre: Retraite du 10° R. A. D.

votre commentaire

votre commentaire

-

A 2 h 15, le matin du 7, le lieutenant Lucas, adjoint au lIeutenant-colonel Loichot, vient en side-car apporter l'ordre de se replier en direction de Montdidier au capitaine Giovanini.

Celui-ci fait observer qu'il sera très difficile de se décrocher de Foucaucourt, en raison de la proximité de

l'ennemi ; à l'est, les adversaires se mêlent en quelque sorte à l'ouest, nos hommes entendent les cris des Allemands.Immédiatement l'ordre est communiqué aux Compagnies.

Contrairement à son attente, le capitaine Giovanini put, sans difficulté sérieuse, rassembler tout son monde et tout son matériel, en une heure, devant le P. C. du 1° Bataillon.

A l'est, cependant, le petit groupe de Béthuel ne fut pas atteint par l'ordre, car il était entouré par l'ennemi. Essayer de le porter, était s'exposer à une mort ou à une capture certaine. Bethuel et ses 4 hommes restèrent donc sur leur emplacement. La privation totale de munitions les avait contraints à se réfugier dans la cave de la maison. Béthuel ignorant le départ du Bataillon essaiera, de bonne heure de sortir.Mais les Allemands étaient derrière lui, près du canon de 25, inutilement braqué désormais vers la route. A plusieurs reprises dans la journée, il renouvellera sa tentative et chaque fois des mouvements de troupes ennemies la rendront vaine. Dans l'après-midi du 7, vers 13 heures, Béthuel devra

se rendre aux Allemands; deux de ses hommes, on l'a vu, étaient blessés. Le petit groupe fut accueilli par des menaces: les Français tuaient les brancardiers, se servaient de balles explosives; ils méritaient d'être fusillés !, L'officier ennemi déclara à Béthuel qu'il devrait les mettre à mort pour venger les 400 Allemands tombés dans l'attaque du village. Béthuel protesta que lui et ses hommes n'avaient fait que leur devoir.Après en avoir délibéré avec ses lieutenants, l'officier accorda enfin la vie sauve à Béthuel et à ses hommes.

Dirigés sur Fay, ils y retrouveront leurs camarades, blessés également, de la 10° Compagnie, qui n'étaient pas encore évacués.

Au poste de secours furent laissés 7 ou 8 blessés graves qu'on n'avait pu transporter; l'abbé Le Teuff, l'infirmier très dévoué du 1° Bataillon, demeura avec eux pour les remettre aux médecins allemands; plusieurs, de ces blessés, sinon tous, moururent sur place de leurs blessures; ainsi périrent

Le Luduec et Traon, deux braves soldats de la 5° Compagnie.Le rassemblement s'effectue tranquillement pour les autres.

L'unique chenillette, mise quelques jours avant par le Colonel à la disposition du Bataillon eût été insuffisante pour tracter les canons de 25 et emporter le matériel de combat. Deux chenillettes de la C. R. E. arrivèrent opportunément à 3 heures, sur l'initiative du lieutenant Lucas (Lucas m'a dit en avoir envoyé 5).

A 4 heures, le 1° Bataillon se mit en marche dans l'ordre suivant, avec une grande discipline :

La 1° Compagnie en tête, puis la 3° Compagnie, et enfin la 2°. Le Chef de Bataillon partit le dernier.Le moral des hommes était excellent. Ils se considéraient comme vainqueurs dans cette bataille de deux jours contre des forces bien supérieures; ils pensaient que d'autres, plus heureux, allaient les relever, avec l'appui de chars, et Ils ne parlaient que de contre-attaque. Le sergent-chef Levitre (1° Compagnie) écrit dans ses notes qu'à l'annonce faite à ses hommes de l'ordre de repli, ils ne furent pas très contents;

ils étaient plutôt surpris que l'on partît sans attendre la relève. Pour un peu, Ils eussent refusé de quitter leurs Positions. Ils étaient très fiers, et avec raison, d'avoir tenu en échec des forces ennemies plus nombreuses et mieux armées qu'ils ne l'étaient eux-mêmes. De son côté, le sergent Bitaud

(3° Compagnie) exprime le sentiment d'un grand nombre en ces termes: «L'ordre, tel qu'il nous fut présenté, ne pouvait être que bien accueilli; une division de chars montait nous relever; elle était même arrivée à proximité du village; nous n'avions qu'à lui céder la place! Et de fait, dans ce moment

même, on entendait; assez lointain, mais très net, semblant venir de l'est, un grand bruit de moteurs et de

ferraille grinçante : des chars sans aucun doute ».Sans aucun doute, ils étaient allemands.

Le drame du 1° Bataillon va bientôt commencer.

Il faut d'abord étudier la tragique retraite de la 1° Compagnie . . .

votre commentaire

votre commentaire

-

Le bruit s'était répandu, parmi les hommes du 41°, qu'une contre-attaque puissante viendrait les dégager; même ceux de la 10° Compagnie, enveloppée dans Fay, conservaient cet espoir. Maurice Chareaudeau, ce témoin si précis du combat de Fay, écrit dans ses notes que ses camarades ne pouvaient se résoudre à penser qu'ils seraient abandonnés, et qu'à plusieurs reprises ils crurent entendre derrière eux le tir de

colonnes françaises progressant vers le nord. Au 1° Bataillon de Foucaucourt, la persuasion était absolue, et nos hommes s'en iront avec regret ; ils voudraient au moins que la relève fût là.Cette illusion avait un fondement. Un message de la 19° D.I, transmis par radio dans la soirée du 5 juin ou les premières heures du 6 juin, au 41°, l'avait prévenu qu'il devait s'attendre à une prochaine contre-attaque opérée en vue de le dégager. La nouvelle avait été communiquée aux bataillons.

Le compte rendu du 1° C.A. s'explique ainsi sur ce point : Le 6 juin , une attaque de chars (général

Velvert) doit être entreprise à partir de 4 heures; elle a pour axe Champien-Roye, puis Roye-Chaulnes, et ne doit pas dépasser, jusqu'à nouvel ordre, la voie ferrée Chaulnes-Guillencourt.Partie seulement à 8 heures, par suite de retards divers, cette attaque tourne court, avant d'atteindre la

route Roye-Liancourt. Les chars sont dispersés par un violent bombardement d'aviation. La moitié environ pourra être regroupée, mais le lendemain seulement.L'échec de cette contre-attaque de chars faisait disparaître tout espoir d'une résistance victorieuse dans le

Santerre.Les engins blindés ennemis allaient pouvoir aborder la 2° position tenue en partie par la 47° D. I. (qui avait d'ailleurs passé le 5 juin au soir, aux ordres du 1° C. A.): Dès lors, le Commandement se préoccupe de sauver les unités qui tenaient toujours, mais que l'ennemi commençait de tourner par le sud.

Le décrochage des éléments de la 1° position deviendrait impossible, s'il n'était effectué dans la nuit du 6 au 7. Cette situation était exposée, dès 14 heures, par le Général Commandant le 1° Corps au Général Commandant la VII° Armée.

L'ordre de décrochage parvient au 1° Corps (Q. G. au Château de la Morlière,à Sains-Morainvilliers) à 19 heures.

Certains éléments en ligne ne pourront être prévenus avant 24 heures. Et le jour commence à 4 heures.

Combien il eût été souhaitable, puisque nous devions partir, que les Bataillons du 41° eussent pu être; avertis 2 heures plus tôt ! Le régiment tout entier, sauf la 10° Compagnie encerclée eût été sauvé!Malheureusement ils le furent seulement à 2 h 15.

A 2 h 30 du matin, le 7 juin j'entends du bruit, des chevaux qu'on attelle! Qu'est-ce que cela veut dire? On devait tenir; aucun ordre de repli ne serait donné.

Pourtant l'ordre vient d'arriver, apporté un quart d'heure auparavant par le lieutenant de Wailly, de l'E. M. de la 19° D.I. accompagné du sergent Fontaine, agent de liaison du 41° à la D. I, non sans risques, car le parcours était long et dangereux. Ils avaient pris, en passant par Lihons, seule route possible, le sergent-chef Seour. Ensemble, s'infiltrant à travers les groupes ennemis déjà installés derrière nous, ils

avaient atteint Vermandovillers.On n'eut pas tenu compte d'un ordre transmis par radio, car il avait été prescrit formellement de ne pas se replier et de n'accepter qu'un ordre écrit apporté par un officier.

Le lieutenant-colonel Loichot refusa d'abord d'accepter l'ordre. Il ne s'y résigna qu'après avoir entendu les remarques pressantes du lieutenant de Nailly. La 7° D. I. N. A. était déjà en route, et l'on avait besoin de nous ailleurs.

Les munitions nous manquaient; l'on ne pouvait nous en envoyer; nous resterions isolés et sans appui.

Le Commandement comptait sur nous pour continuer en arrière le combat.

Il faut faire vite, avant le jour, et dans le plus grand silence. En hâte, de Vermandovillers, l'ordre de repli est

porté à Soyécourt, Foucaucourt, Herleville. Il prescrit d'appuyer vers l'ouest, de se retirer en passant par le secteur de la 7° D. 1. N. A.Le chemin de repli, le seul qui reste, passe par Vauvillers et Caix, puis s'infléchit vers Davenescourt, en direction du sud-ouest; nous sommes coupés par le sud. Déjà les chars allemands sont derrière nous.

La 10° Compagnie est cernée depuis 3 jours. Un coureur ne peut l'atteindre; à plusieurs reprises, notre radio lui lance en clair cet ordre : « Rejoignez Jan immédiatement ». Mais la 10° ne répondit pas aux appels.

Dans le plus grand silence, en une demi-heure, à Vermandovillers, on est prêt pour le départ. On emporte tout le matériel.

Nous passons par Lihons, au petit jour, Il est temps. Déjà ce village est évacué par le G. R. D. 21, et la C. H. R. du 41°, avertis à minuit. Quelques cavaliers seulement sont là, comme des ombres. Dans Rosières-en-Santerre, une maison brûle; la route est coupée par un éboulement, et une excavation, travail des bombes allemandes tombées en cet endroit. Il faut faire un détour pour trouver une voie libre. Toute la

rue principale est détruite. A l'entrée de la petite ville, près de la barricade, on voit des auto-mitrailleuses ennemies incendiées.En apparence, tout est calme. Pourtant les Allemands sont ici depuis hier, installés dans les caves, ou même se reposant sur des lits dans les chambres, comme on peut en passant les voir. Quelques petits postes veillent, dissimulés.

Le lieutenant Austruy, averti à temps de cette disposition, peut faire passer les voitures de la C. H. R., en faisant un détour par la gauche, avant l'excavation.

Après lui, un camion chargé d'une cinquantaine d'hommes (fantassins, artilleurs) s'est arrêté devant l'entonnoir, et des motocyclistes allemands l'ont mitraillé. Les hommes, sautant du camion, se dispersent. Mais un sergent du 41°, sans perdre son sang-froid, réussit à faire reculer son véhicule, et à le

mettre sur le bon chemin, Il le sauve.Il n'en est pas de même, malheureusement, des deux camionnettes de la Compagnie de Commandement, restées à Lihons avec la C. H. R. Elles aussi se trouvent en face de l'entonnoir. D'abord le petit poste ennemi s'enfuit. Mais en constatant le manque de résolution des conducteurs, il revient, attaque à la mitraillette, crève les pneus. Les deux véhicules sont abandonnés, avec les bagages des officiers.

Le sergent-chef Perriot, de la 11°, quitte Lihons à 1 h 30 avec les 3 hommes de son train de combat. Il est attaqué par les mitraillettes des chars, à la sortie de Lihons. Poussant résolument,il passe et sauve son matériel et ses hommes.

Avant nous encore un petit groupe de la C. H. R. traverse enfin Rosières; une douzaine de soldats conduits par le sergent Gandon; au début de la nuit, celui-ci avait vu qu'un trou dans la ligne de défense rendrait la liaison difficile au cours du combat ; on n'y attacha pas d'Importance. Cette négligence à tenir compte de l'observation de Gaudon fut cause qu'on ne I'avertit pas du repli. Heureusement, vers 3h 30, pour lutter contre, le sommeil et avoir des renseignements, le sergent alla faire un tour d'inspection sur sa

droite. Il n'y avait plus rien. Les emplacements des voltigeurs étaient inoccupés. Gandon rassemble ses hommes, et un peu avant 1 heures; s'engage sur la route de Rosières. Il avait sauvé ce petit groupe de .la captivité.Le G. R. D. 21, bien avant nous, était passé sans encombre, emportant la totalité de son matériel ; car il avait connu vers minuit l'ordre de départ et s'était mis en route à 1 heure du matin, pour pouvoir se regrouper à Etelfay, à l'est de Montdidier, dans les premières heures de la matinée.

Le G. R. D. eut cependant à déplorer la capture du groupe de l'escadron Hors Rang, conduit par le lieutenant Berger et l'adjudant-chef de Magondeau. Le maréchal des logis Tardivel était avec eux. Une trentaine d'hommes, par lesquels une vingtaine de blessés, les accompagnaient. Ils n'avaient qu'un fusil mitrailleur sans cartouches. Le groupe s'en allait à pied, rencontra I'ennemi et ne put se défendre. Il fut prisionnier.

Le 41° R. I. lui aussi devait passer par Rosières, puisqu'il n'y avait plus d'autre route.

Vers 4 heures du matin, les voitures de I'Etat-Major entrent dans le village, font demi-tour devant l'excavation, reviennent en arrière, et par un détour sortent de Rosières.

C'est peut-être ce qui nous sauva. Vers 4 h 30, la Compagnie de Commandement, les éléments de la C. R. E., la 7° Compagnie, et la section du Génie, parties de Vermandovillers vers 3 heures, y arrivent également. Évitant Lihons, elles avaient pris la petite route d'Herleville, et de là étaient descendues sur Rosières; elles purent voir à Herleville les champs jonchés de cadavres allemands, et le nombreux

matériel abandonné l'avant-veille par les prisonniers.La petite colonne, à laquelle se joignirent des éléments du 10° R. A. D. arriva 5 ou 6 heures plus tard à Becquigny, en passant par Le Quesnel, Hangest-en-Santerre, Davenescourt, où elle franchit l'Avre.

Il était temps qu'elle traversât Rosières, car, un peu plus tard, le 1° Bataillon qui avait pu se décrocher de Foucaucourt, s'y heurta à des forces allemandes bien supérieures.Nous arrivons au chapitre le plus dramatique de l'histoire du 1° Bataillon, histoire un peu compliquée, mais qui s'éclaircit quand on entre dans le détail des faits. Il faut, étudier à part le repli de la 1° Compagnie, puis celui des 2° et 3° Compagnies, et de la C. A. 1. Et encore, pour la 1° Compagnie, sera-t-il nécessaire de distinguer, à partir de Rosières, 4 groupes dont le sort fut très différent . . .

votre commentaire

votre commentaire

-

Tandis qu'en cette soirée du 6 juin le 41° se' préparait à la lutte suprême, un changement se produisait au 3° groupe du 10° R. A. D., dont le P. C. était à Vermandovillers, et les 7° et 9° batteries au Bois Étoilé.

La journée du 6 juin avait été très calme dans le bois, les alentours ayant été à peu près purgés d'ennemis le 5 juin. Néanmoins les batteries tirèrent beaucoup ce jour là : tirs commandés par le groupe, tirs à vue réglés du poste de guet aussi. Toutefois un ordre du 41° R.I, annonçant une contre-attaque par chars français I'empêche de tirer sur de nombreux chars mal identifiés qui circulaient sur la route

Estrées-Foucaucourt. Or c'étaient des chars allemands. Vers le soir, le lieutenant de Courson prend sur lui de tirer sur ces chars, et la réaction de l'ennemi sous forme d'un bombardement de la position par 105 démontre amplement qu'il a eu raison. (Notes de Courson-Nantois.)Cependant une modification dans la position des batteries pouvait être désirable; la disparition du 117° au sous-secteur du centre, la progression des engins blindés dans les arrières des 19° et 29° D.I mettaient nos pièces très près de l'ennemi.

Le commandement songeait à ce danger.

Les renseignements très précis qu'a bien voulu me communiquer le chef d'escadron Schérer nous permettent de faire l'histoire de nos artilleurs pendant cette journée. On verra combien notre situation était dramatique.

Les passages entre guillemets sont tirés d'un rapport

adressé par Schérer le 26 juillet 1941 au général Doumenc.

« Le 6 juin, dans la matinée, le 3° groupe reçut l'ordre de rechercher une position moins exposée (que celle du Bois Étoilé) qui le rapprocherait de la Division de gauche moins menacée (VIl° D. 1. N. A.). La mission d'appui du groupe n'était pas modifiée. »Cet ordre était envoyé par la Division. Le commandant croit toutefois qu'il venait de plus haut.

« Deux pièces de la 8° batterie restaient en antichars à Soyécourt et 2 autres à Herleville.

Après avoir choisi, dans J'après-midi du 6 juin, deux positions en bordure Nord de la route de Lihons à la Maison Rouge, je rentrais à pied vers Lihons sur la N. 337, lorsque je Comptai, tapis dans les champs face au Nord, une trentaine de casques allemands, sur un front de 500 mètres, à 150 mètres au Sud de la route. Un officier allemand, debout, scrutait le terrain à la jumelle.