-

06 - les combats de St Marcel

Les combats de Saint-Marcel constituent une page emblématique de la Résistance bretonne.

Non loin de Vannes, aux confins occidentaux du village de Saint-Marcel, le terrain de la Ferme de la Nouette est choisi, dès février 1943, comme terrain de parachutage d'hommes et de matériel pour la Résistance morbihannaise par le Bureau des opérations aériennes de la France Libre. Cette opération prend le nom de code de "Baleine". Le premier et unique parachutage avant les combats de 1944 aura lieu en mai 1943.

Cependant, fin 1943, ce terrain est choisi par le chef départemental de l'Armée Secrète pour la réception d'armes et des renforts qui doivent être parachutés au moment du futur débarquement. Un petit groupe de résistants se constitue autour du camp.

Zone d'opérations des SAS et des maquis en Bretagne. Source : GNU Free Documentation License.

Dès le mois de mai 1944, les premières opérations de sabotage des voies ferrées de la région commencent alors qu'arrive à la Nouette le délégué militaire régional et chef du bataillon d'ouvriers de l'artillerie (BOA) de Bretagne, Valentin Abeille. Dès le 23 mai, le Plan Vert est mis en place pour la destruction de toutes les voies ferrées de la région ainsi que le Plan Violet destiné à la destruction des lignes téléphoniques. Le département du Morbihan est divisé en 5 secteurs FFI.

Tandis que le 3 juin 1944, l'ennemi réussit à arrêter Valentin Abeille et son adjoint, Edouard Paysant du BOA arrive dans le Morbihan avec un équipement radio. Dès le lendemain, la radio de Londres ordonne l'exécution immédiate du Plan Vert et du Plan Violet, puis le 5 juin suit l'ordre de l'exécution du Plan Rouge (déclenchement des opérations de Guérilla). Toutes ces opérations sont destinées à faciliter le débarquement imminent en désorganisant les communications de l'ennemi. Cependant, le colonel Morice, chef des FFI du Finistère décrète la mobilisation générale et le regroupement de 4 bataillons FFI tandis qu'il adresse à l'état major allié une demande de parachutage d'armes.

Paul Chanaillier, alias Colonel Morice. Source : DR

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, en même temps que les premières troupes aéroportées anglo-américaines touchent le sol de la Normandie, les premiers parachutistes sont largués en Bretagne.

A la porte d'un avion C-47 "Dakota", un parachutiste français du SAS (Special Air Service) French Squadron est prêt pour le saut. A ses pieds, le sac (appelé gaine) qui contient son équipement. Source : ECPAD

Ils font partie des parachutistes de la France Libre, dépendant du SAS (Spécial Airbonne Service), 2e régiment de chasseurs parachutistes qui a déjà participé à des combats glorieux, notamment au sein de la 8e armée britannique pendant la campagne de Libye de 1942 à 1943. Cette unité est sous les ordres du colonel Bourgoin.

Colonel Bourgoin. Source : Musée de l'Ordre de la Libération

Les parachutistes ont une double mission : exécution des sabotages pour isoler la presqu'île bretonne et empêcher l'envoi de renforts allemands vers les lieux de débarquements, infiltration à l'intérieur de la Bretagne et constitution de bases destinées à recevoir des unités parachutées ou aéroportées. C'est ainsi que deux détachements précurseurs sont lâchés dans les Côtes du Nord et le Morbihan afin d'examiner les forces de l'ennemi et les possibilités défensives en coopération avec la Résistance pour former une base d'accueil pour les opérations futures.

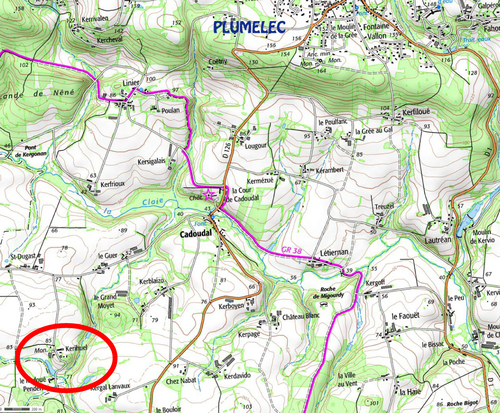

De même, dans le Morbihan, le groupe du lieutenant Marienne est parachuté à Plumelec, le groupement du lieutenant Deplante près de Guéhenno. Le groupe de Marienne essuie un feu nourri de la garnison allemande de Plumelec et perd un de ses hommes, le caporal Bouëtard, breton, premier soldat allié tombé dans les combats de la Libération. Trois radios seront capturés avec le matériel de transmission.

Lieutenant Marienne. Source : DR

Dans la journée du 6 juin, les chefs locaux et départementaux de la Résistance se regroupent au camp de la Nouette. Des maquisards y arrivent également, rejoints dès le 7 juin par beaucoup de volontaires notamment un important personnel féminin et des parachutistes dont les chefs Marienne et Deplante.

Retrospective des années 40. Source : Ouest France

La Nouette, sous le nom de base Dingson, est le point de ralliement des parachutistes du Morbihan. Dès le 8 juin, impressionné par l'importance et l'organisation du maquis, Marienne envoie au colonel Bourgoin, alors à Londres, un message par lequel il réclame des armes, de l'essence, du matériel sanitaire et des uniformes. Il presse son chef de le rejoindre. Les jours suivants, le maquis est renforcé par notamment un bataillon venant de Ploërmel-Josselin puis par le colonel Bourgoin. Quelques jours plus tard également, une cinquantaine d'hommes les rejoignent puis cent cinquante autres. Des avions britanniques larguent un important matériel (700 containers dans la nuit du 13 au 14 juin).

Tandis que le colonel Bourgoin décide de continuer les opérations de guérilla en évitant toutes batailles rangées, les Allemands lancent 6 régiments des "Unités de l'Est" à la recherche de ceux qu'ils appellent des "terroristes". C'est ainsi que les combats vont s'engager avant que l'ordre de dispersion des maquis ait pu être donné. Au moment des combats, le camp de la Nouette est défendu par environ 2 400 hommes résistants et parachutistes. Les Allemands vont attaquer avec des effectifs doubles et un armement supérieur.

Dans la matinée du 18 juin 1944, les Allemands vont lancer deux attaques successives. Après plusieurs heures de combats, ils sont obligés de se replier avec de lourdes pertes. Dans l'après-midi, la Wehrmacht lance une troisième attaque après avoir reçu des renforts provenant notamment d'une division de parachutistes. L'avance de l'ennemi est contenue au cours de violents combats tandis que les Allemands sont bombardés par des avions britanniques. Les Allemands reçoivent toujours des renforts. Si la ferme du Bois Joly est prise par l'ennemi, une contre-offensive de flanc le repousse. Cependant, dans la soirée, la poussée allemande reprend en force. Les combats sont très violents et les colonels Bourgoin et Morice ordonnent le décrochage et la dispersion du maquis. Le camp est lentement évacué après que l'on ait fait sauter les réserves d'explosifs et de munitions. Le lendemain, 19 juin, les Allemands investissent complètement le camp.

Retrospective des années 40. Source : Ouest France

A Saint-Marcel et les communes des environs les maquisards sont traqués, les populations terrorisées. Les brutalités se multiplient, accompagnées d'exécutions sommaires notamment de plusieurs résistants et parachutistes ainsi que de civils. Les 25 et 27 juin les châteaux de Sainte-Geneviève et des Hardys-Béhélec sont incendiés et ce qu’il reste des fermes et du bourg de Saint Marcel sont détruits.

Les forces allemandes interrogent les habitants d’un village breton qu’ils soupçonnent d’être des terroristes. Juillet 1944. Source : German Federal Archive

Rappelons que lors des combats, une trentaine de Français ont trouvé la mort, une soixantaine ont été blessés et une quinzaine faits prisonniers. Les pertes allemandes évaluées entre trois cents et cinq cents hommes montre bien l'intensité des combats.

Après la dispersion, les parachutistes et les résistants continuent leur mission de harcèlement et de désorganisation des arrières de l'ennemi.

Il faut attendre le mois d’août, et la percée américaine à Avranches vers l’est et le sud, pour que toute la Bretagne passe sous le contrôle des maquisards. Ce sont alors près de 80 000 hommes qui combattent aux côtés des Américains et libèrent la côte sud de la Bretagne jusqu’à Quiberon et Crozon, fin août. Les Allemands doivent se retrancher dans les ports de Brest, Lorient et Saint-Nazaire.

Source : MINDEF/SGA/DMPA -

Par sgidplan le 15 Octobre 2015 à 09:11

Zeller traque sans répit les résistants et parachutistes réfugiés dans le département. Cette poursuite aboutit finalement à la capture du capitaine Marienne le 12 juillet 1944 au village de Kerihuel (ou Kerhihuel). Mais laissons Marie Chamming’s, jeune agent de liaison, raconter ce drame.

« L’homme était entré brusquement (dans le café Gilet) : les patriotes qui buvaient un verre de cidre restèrent une seconde immobile, le regardant. Il ouvrit son imperméable et se montra en tenue de parachutiste. Les garçons se levèrent, troublés. On commençait à beaucoup parler de faux parachutistes. Voyant leur hésitation, Munoz (un agent de l’Abwher) sortit une carte d’identité. " Vous voyez bien que je suis des vôtres" leur dit-il. Ils se passèrent la carte du lieutenant parachutiste Grey de main en main. Comment auraient-ils deviné qu’il venait d’être arrêté avec Jego (le 11 juillet à Lizio). Pas de doute, elle était bonne.Il leur avait demandé où était le boucher Mahieux."C’est lui ; leur avait-il confié, qui me conduira au capitaine Marienne." A quoi bon Mahieux ! puisque eux, les garçons, ils savaient où l’envoyer ! "Adressez vous au charron de Cadoudal, près de Kerhihuel", dirent ils enfin.

(Les trois résistants, le patron du café et le boucher Mahieux seront arrêtés par les hommes de Zeller et envoyés à Locminé où ils seront interrogés et torturés par des hommes du Bezen Perrot et du SD- DCT).L’aube (12 juillet) va se lever. Le jeune garde s’est assoupi. Un coq a chanté. Dans les taillis où ils (parachutistes) ont établi le nouveau camp, ils dorment encore profondément. Trois voitures ont déjà quitté Locminé, avec douze hommes armés de révolvers et de mitraillettes. Munoz est accompagné cette fois de Zeller, avec Gross (Abwehr), Luis Deniz, Herr et Fischer.

Munoz descendit un peu avant le village de Cadoudal et vint chez le charron. "Allez chez Danet, à la ferme qui est là", lui dit celui-ci."Demandez aux gens qui dorment ici" dit à son tour le fermier quand Munoz s’enquit du capitaine. Zeller, les miliciens et les Allemands suivaient l’approche, cachés derrière les talus. Munoz ayant fait le signe convenu, ils se démasquèrent et encerclèrent l’appentis où couchaient huit jeunes gens. Leurs armes étaient entassées à l’entrée. "Où est Marienne ?" hurla Fischer. (Marienne et ses hommes sont arrêtés) Au bout d’un quart d’heure de coups et d’injures, n’en tirant rien, les Allemands menèrent leurs prisonniers jusqu’à la cour de Kerhihuel. Les jeunes F.F.I. étaient toujours étendus sur le sol."Où sont les officiers ?"demandèrent les Allemands. Marienne et Martin (François, lieutenant) s’avancèrent. "N’oubliez pas que nous sommes des soldats !" dit Marienne, mais on l’obligea avec Martin à se coucher à côté des garçons. Les autres parachutistes (Judet, Mendes-Caldas, Beaujean, Bletterie, Marty, Hannicq) furent poussés contre un bâtiment : on leur fit lever les bras et on fouilla encore ceux qui étaient habillés, car plusieurs n’avaient que leur caleçon, comme le sergent Judet. Une première rafale partit et son camarade s’écroula à côté de lui. (Judet sentant sa dernière heure arrivée tente le tout pour le tout et réussit à s’échapper. Il sera tué en Hollande le 09 avril 1945). Ils les tuèrent tous, les huit patriotes (Morizur, Louail, Le Breton, Gondet, Denoual, Grignon, Le Bomin, Garaud), le fermier Danet, Alexandre et Rémy Gicquello, et les sept parachutistes, devant le groupe de femmes épouvantées, debout dans un coin de la cour. Les traîtres se firent photographier devant les hommes étendus morts, la face dans la poussière. Zeller avait le visage sombre, mais les autres riaient."

Les hommes de Zeller récupèrent des documents sur les cadavres des parachutistes qui leur permettent d’identifier d’autres camps. Ainsi la troupe du lieutenant de Kerillis, dit Skinner, est capturée deux jours plus tard dans la région de Trédion. Zeller torture la femme et la fille du fermier qui abritait les résistants et tous les hommes à l’exception des deux officiers, (Skinner, Fleuriot) sont abattus puis jetés dans les flammes de l’incendie de la ferme. Skinner et Fleuriot, blessés, sont enfermés dans la prison de Pontivy. Ils sont exécutés par Zeller et ses hommes quatre jours p lus tard, dans la région de Bieuzy.

Jusqu’à la fin du mois de juillet, la traque se poursuit. Devant la progression des trois forces blindées américaines, les hommes de la FAT quittent Pontivy le 03 août, direction Angers. Les collaborateurs s’y regroupent le 06 août, avant de gagner Paris le 12, puis l’Allemagne où Zeller tentera de monter des commandos destinés à opérer en France. Il est finalement arrêté le 04 mai 1945, à la frontière Suisse par des gendarmes français. Il sera jugé et fusillé à Rennes en 1946, en compagnie de Gross et de Munoz . . .Source: BRETAGNE - Occupation et Libération (forum)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par sgidplan le 14 Octobre 2015 à 13:48

Un document d'archive retrouvé: Le rapport que le sergent Judet à adressé à ses chefs le 13 juillet 1944 après la tuerie de Kerihuel en Plumelec en représailles des combats de Saint-Marcel.

Le Sergent Judet, qui venait d'échapper à la mort, devait trouver une fin glorieuse au cours de l'opération Hollande.

Le 12 juillet, vers 6 heures du matin, nous fûmes réveillés brutalement, le Capitaine Marienne, le lieutenant Martin, le sergent Marty, le caporal Beaujan, les soldats Bletterie, Flamant et moi même, par une quinzaine de miliciens et agents de la Gestapo en civil et quelques allemand en uniforme. Deux miliciens étaient entrés sous notre tente, braquant chacun, sur nous, une mitraillette et nous injuriant à qui mieux mieux. Nous fûmes conduits à la ferme qui nous ravitaillait. En arrivant dans la cour, je vis étendus par terre, les mains sous la tête, mais encore vivants, une vingtaine de civils hommes et une dizaine de femmes debout. Nous fûmes fouillés. Le Capitaine Marienne et le Lieutenant Martin fûrent séparés de nous et sur un ordre, se couchaient à côté des civils, dans la même position que ces derniers.

Jusque là je croyais encore être simplement fait prisonnier et échafaudais déjà un plan d'évasion, lorsque j'entendis une rafale et vis mon camarade Flamant à ma droite se crisper. Alors, jouant le tout pour le tout, j'ai tenté ma chance et sauté par dessus le corps de Flamant et je me suis enfui à travers buissons situés tout près. Poursuivi par deux de nos exécuteurs dont je ne puis préciser la nationalité qui m'arrosèrent copieusement de rafales de mitraillettes sans parvenir à me toucher.

La poursuite dura une dizaine de minute. Je marchais à travers la campagne sans but, encore sous le choc, lorsque j'ai rencontré le Caporal Chef Pacifici. Nous fîmes alors route ensemble en direction de Callac. Sachant que des documents très importants pour notre sécurité à tous étaient tombés aux mains de l'ennemi, nous avons tout de suite pensé à assurer une liaison avec l'Etat-Major pour le prévenir des événements et prendre les mesures nécessaires.

J'insiste sur le fait qu'un officier allemand, ainsi que deux autres militaires allemands également en tenue prirent une part active à notre capture et l'assassinat de mes camarades.

Le Sergent Judet

Signé: Judet

Additif au rapport du Sergent.

Un témoin oculaire dont je ne puis révéler des maintenant l'identité, interrogé par moi, à déclaré ce qui suit :

Le matin du 12 juillet 1944, vers 4 h 00 ( heure solaire ), des miliciens en civil et des allemands en uniforme entrent dans la ferme. Les femmes furent rassemblées dehors. Les fermiers et les F.F.I reçurent l'ordre de se coucher dans la cour, les mains sous la tête. Un peu plus tard, j'ai vu arriver un groupe de parachutiste, l'un deux à peu près nu, encadrés d'allemands et de miliciens. Les parachutistes furent mis au mur. Le Capitaine Marienne et le Lieutenant Martin reçurent l'ordre de se coucher à côté des patriotes. Tous furent fusillés. J'entendis alors de nombreux coups de feu. Ne pouvant contenir mon émotion, je fermai les yeux. Lorsque je les rouvris, les parachutistes gisaient inanimés. Le capitaine Mariennes, le Lieutenant Martin, ainsi qu'une quinzaine de patriotes avaient été assassinés. J'appris plus tard, qu'un parachutiste et quelques patriotes s'étaient évadés. Les allemands pillèrent ensuite le hameau, puis incendièrent les bâtiments. Les corps de quelques parachutistes et patriotes brûlèrent avec la ferme. Un autre parachutiste fut pris ensuite et fut roué de coups pour le faire parler, puis fut ensuite emmené.

Le 13 juillet 1944, Sergent Judet

Nous, Sergent Detroy Jacques, Caporal-chef Pacifici, déclaront l'authenticité de la présente déclaration, ayant été présent à l'interrogatoire du témoin . . .

Source: Ami entend-tu n°30 de 1975.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par sgidplan le 30 Septembre 2015 à 22:46

Le docteur Edouard Mahéo ( témoin des " Dossiers de l'Ecran " )

émission parue sur la 2 ème chaîne, le 17 juin 1970

Après deux grandes séquences sur la bataille de France et Dunkerque, la télévision a ouvert le Mercredi 17 Juin 1970 un « dossier de l'écran » où le Morbihan se retrouve en tout premier plan de l'actualité qu'il tint dans la guerre, voici 26 ans, en Juin 44, à Saint-Marcel. C'est le dossier du « Bataillon du Ciel » qui a été ouvert , après le film de Kessel présenté en soirée de gala au Royal, le 15 Avril 1947, sous la présidence du général Corniglion-Molinié.

Après le film, un débat eut lieu au cours duquel ont participé, entre autres personnalités, trois anciens de Saint-Marcel: le Capitaine Fey, officier de liaison de l'armée britannique; le Capitaine Desplantes, Président de l'Amicale des Anciens Parachutistes ; le Dr Mahéo, ancien Médecin-Chef du camp.

C'est lui, on se le rappelle, qui le premier , le 14 Mai , à Plumelec, devant le cercueil du Colonel Bourgoin, avait pris la parole pour saluer le chef du bataillon du ciel « au nom des obscurs , des sans-grade ». Ce

qui était une manière de dire modeste car la direction du service de santé n'était pas une mince affaire.Ce service lui avait été confié par un jeu de circonstances imprévues, car s'il était bien médecin, alors à Baden, c'est effectivement en résistant sans galon qu'il s'enrôle dans le 2 ème bataillon du Colonel Le Garrec à l'appel duquel tous les jeunes (tous à trois exceptions près) se présentèrent pour la levée en nombre de Saint-Marcel. Jusque là il se contentait de faire sauter les trains allemands !

Donc lui aussi rejoignit Saint-Marcel comme combattant jusqu'au jour où le Colonel Bourgoin s'étant fait une entorse , il s'enquit près d u Colonel Morice d'un infirmier.

Un infirmier ! lui répondit M. Chenailler; mais j'ai mieux : un lieutenant qui est un vrai toubib.

Un toubib ! Mais on pourrait en avoir grand besoin pour autre chose que des entorses.

Et c'est ainsi que le Dr Mahéo reçut de la « direction générale » de la Santé, le soin de recruter les infirmières , les secouristes, de se mettre en liaison avec la Croix-Rouge dont la représentation officielle devait rendre de tels services. A lui le soin de constituer une infirmerie, de demander à Londres les brancards et le matériel de premier secours parachutés par retour du courrier, et pour les seconds

secours d'organiser les relais dans les cliniques les plus proches : Vannes et Malestroit, surtout où le Dr Queinnec , à son poste de chirurgien , tint un rôle capital avec la Supérieure des Augustines.Vous étiez seul pour ce travail ?

Non, un autre médecin se trouvait aussi à Saint-Marcel : le Dr Srachard, qui depuis est mort dans un accident d 'avion, et qui fut d 'un dévouement sans borne dans la tâche très difficile d'évacuer les blessés. Avant le 18 Juin, les blessures n'étaient généralement pas graves, consécutives au maniement d 'armes

à l'inexpérience , Avec le 18 Juin ce fut beaucoup plus sérieux, et beaucoup plus difficile d'assurer

le transport des invalides dans des fermes surveillées par des hommes en armes, éventuellement

assurer le repli dans des caches, au fond de bois, de landes et toujours au risque de grands périls.C'est ainsi que le Dr Le Coq de Plumelec - prédécesseur du Dr Renondeau - paya de sa vie son dévouement au service des résistants blessés : arrêté par les SS un matin de Juillet 44 , il était fusillé au Fort Penthièvre.

Louis Houbé, pharmacien dans cette même bourgade, actuellement à Vannes, qui transportait les médicaments dans les fermes et les paillers transformés en infirmeries précaires, fut arrêté par la Gestapo, atrocement martyrisé et laissé pour mort à la prison de Rennes, lors d u départ précipité des

Nazis.Vingt-cinq ans passés sur ces événements, quel souvenir en conservez-vous aujourd'hui ?

Le Docteur Mahéo n'a pas répondu immédiatement à cette question parce que, m'expliqua t-il, les souvenirs d'hier et ceux d'aujourd'hui se chevauchent nécessairement. Ils ne sont pas séparés par une cloison étanche.

Enfin, finit-il par me dire, j'ai conscience d'avoir agi par devoir , sons réaliser sur le coup que ces journées qui passaient au fil des semaines , ne seraient pas des journées comme les autres, à les regarder plus tard. Nous étions embarqués dans une aventure dont ni moi ni beaucoup d 'autres ne réalisions les risques exacts, et cela valait peut-être mieux.

Que Saint-Marcel ne fut qu'une péripétie locale dans une immense guerre, sans doute.

C'est tout de même son patronage qui a été retenu l'an dernier, 25 ème anniversaire de la bataille , pour baptiser la promotion d'officiers de réserve d'infanterie.

Source: Ami entends-tu n°13 de 1970

2 commentaires

2 commentaires

-

Par sgidplan le 4 Juillet 2015 à 22:14

Depuis le 6 juin et le débarquement en Normandie (1 ), des maquis se forment un peu partout

en Bretagne . L'un d'eux se forme près du village de Saint-Marcel (2), au hameau de la Nouette. Le 10 au

matin, le commandant Caro et 500 hommes rejoignent le poste de commandement, afin d'en assurer

la protection.Dans la nuit du 9 au 10, une cinquantaine d' hommes du commandant Bourgoin (3) sautent sur le camp, et une centaine d'autres vont suivre dans les nuits suivantes .

Sur la demande de Bourgoin, Morice (4) invite les bataillons FFI à rallier la Nouette, par petits groupes, afin de percevoir des armes. Presque toutes les nuits, des avions larguent des containers (5) .

Durant la nuit du 13 au 14, les FFI de Le Garrec (région d'Auray) rejoignent le camp. Une telle activité ne peut passer inaperçue et les Allemands soupçonnent assez vite l'existence du "camp de Saint-Marcel" (6). Le 18, à l'aube, un accrochage oppose deux véhicules de la Feldgendarmerie et des FFI sur la route de Saint-Marcel à l'abbaye.

Ce son t les premiers coups de feu. La garnison allemande de Malestroit est alertée (7), et deux compagnies sont mises sur pied pour investir le camp. Les Allemands ne pensent avoir affaire

qu'à un faible parti de maquisards. Ils se déploient de Saint-Marcel vers le Bois-Joly. Un poste FFI est

surpris, mais l'alerte est donnée. Il est environ 9 heures.L'ennemi est à son tour pris à partie par un feu nourri qui lui cause des pertes. Il parvient à gagner la

ferme de Bois-Joly, mais il est repoussé en subissant de lourdes pertes. A 10 heures il reprend son

attaque, avec des effectifs doubles, soit deux compagnies; l'axe est le même, mais l'effort est porté vers le nord du Bois-Joly et Sainte-Geneviève. Les Allemands utilisent des mortiers, mais l'attaque est arrêtée devant le bois de Sainte-Geneviève et les pertes sont nombreuses. Le combat cesse vers 12 heures. Une nouvelle attaque débute à 14 heures, l'ennemi ayant reçu des renforts (8).(1) Nom de code "Ouerlord",

(2) Saint-Marcel est situé à trois kilomètres à l'ouest de Malestroit.

(3) Le commandant Bourgoin appartient au 4th S.A.S bataillon, futur 2ème R.C.P.

(4) Morice est le pseudonyme du colonel Chenailler, chef des F.F.I.du Morbihan.

(5) L'armement perçu est anglais : pistolets, mitraillettes Sten, engins anti-chars, grenades. . .

(6) Un plan retrouvé montre que les Allemands avaient localisé le camp puisqu'ils le situaient au nord de la route de Saint-Marcel à l'abbaye, entre le hameau des Hardis et la ferme de la Nouette.

(7) Un bataillon de la Wehrmacht (500 hommes).

(8 ) Il s'agit des parachutistes de la division Kreta (venus de Josselin), d'un groupement de la 279ème DI (Redon) et de Géorgiens.Le front s'étend sur 2500 mètres, entre le château de Sainte Geneviève au nord, et le château des Hardys-Behelec au sud. Au nord, les combats opposent Français et Géorgiens; la lutte dure jusqu'à 19 heures sur un front qui se stabilise à hauteur du château.

Au centre, l'attaque allemande est vigoureuse. A 17 heures 30, la ferme du Bois-Joly est prise. Les

Français se replient en lisière des bois, 300 mètres en arrière.A 19 heures, une contre-attaque française permet de reprendre le secteur du château de Sainte Geneviève, mais échoue devant la ferme du Bois-Joly. De son côté, l'ennemi accentue sa pression

qui s'étend au sud vers les Hardys-Behelec et l'abbaye. Des rassemblements ennemis sont signalés au nord : à moyen terme, c'est l'encerclement. Le commandant Bourgoin et le colonel Chenailler décident de disperser la base ; commencée à 22 heures, l'évacuation se poursuit jusqu'à minuit (9).Le 19, au matin, l'artillerie allemande pilonne la ferme de la Nouette. Très vite, les occupants constatent

que l'adversaire a disparu . La répression est alors brutale, et une chasse contre les " terroristes"

s'organise dans toute la région (10). Les blessés et prisonniers capturés sont assassinés. . .(9) L'évacuation concerne près de 2400 hommes, une vingtaine de camions et quatre ambulances. Les F.F.I. regagnent leur maquis d'origine sans rencontrer d'opposition sérieuse.

(10) La poursuite est laissée à des unités dites "de l'est" ; il s'agit d'escadrons ukrainiens et de bataillons géorgiens.Au cours du combat, une trentaine de Français ont été tués; les pertes allemandes sont beaucoup plus

sévères (11). La capacité des FFI à rassembler d'importants effectifs et la quantité de la dotation en armements ont surpris l'ennemi. Ils expliquent en partie les lourdes pertes des Allemands.(11) Le chiffre avancé de 560 semble exagéré ; le nombre de 300 Allemands tués (estimation du capitaine Fay, officier de liaison britannique parachuté à la Nouette) paraît plus près de la réalité. . .

votre commentaire

votre commentaire

-

Par sgidplan le 9 Mars 2015 à 19:57

Rencontre historique au Musée de Saint-Marcel organisée par Emmanuel Thiebot

*Emmanuel Thiébot historien, responsable des événements culturels au Mémorial de Caen.

Emmanuel Thiébot

Thème : « La résistance une histoire de famille ! »Organisait le 21/11/2009 une rencontre des villageois de Saint Marcel (56) contemporains de la Résistance pendant l'occupation et jusqu'à la libération. Une centaine de personnes avaient fait le déplacement.

Il déclara : " La Résistance n'est pas quelque chose de monolithique, mais plurielle de par les individus mais aussi de par la géographie des lieux où sont menées les actions. "Construit sur les lieux mêmes des combats, dans un parc boisé de 6 hectares, le musée de la Résistance bretonne de St Marcel perpétue le souvenir de l'ombre qui avait refusé le joug de l'occupant.

Les mémoires, malgré l'âge " avancé " des protagonistes étaient bien réactives. Des mots se bousculaient, une anecdote en entraînait une autre. Ils revivaient tous ces acteurs leur jeunesse motivée par l'action et l'envie de libérer leur région, leur pays de cet occupant très, trop envahissant. La région était assiégée par 150 000 soldats provenant des régiments suivants : armée de terre, marine, aviation, organisation Todt, etc… Le PC est situé au Mans, la VIIème armée est aux ordres du général Dollmann. Parmi ces 150 000 hommes 10 000 citoyens soviétiques, servant sous l'uniforme allemand, renforceront les effectifs des différentes unités d'infanterie stationnées en Bretagne. Ces bataillons (un bataillon entre 500 et 1 000 hommes) de l'Est vont participer activement à la lutte contre les maquis (maquis de Saint Marcel). Leur sillage n'était fait que d'exécutions, de pillages, d'incendies et de viols.

Des femmes, des hommes dés 1942, s'étaient organisés, structurés. Des fermiers, boulangers, bouchers abritaient, transportaient messages, armes, munitions, nourriture pour que le Réseau soit soutenu dans son action. Tout le monde, toute la structure familiale agissait. Du facteur dont la sacoche ne comportait pas que des lettres… à la receveuse qui dormait sur des sacs postaux pour laisser son lit à ces combattants de l'ombre. Tout le monde savait, tout le monde agissait, de l'instituteur aux élèves personne ne parlait. Ils ont agi pendant des années dans l'ombre, à la barbe de 150 000 soldats occupants. Le débarquement n'aurait jamais pu se dérouler si ces combattants de l'ombre appuyés par le parachutage de la 2ème compagnie (environ 450 hommes) n'avaient pas inlassablement harcelé l'ennemi pas une multitude de petites actions qui freinaient, voire paralysaient l'occupant dans son action. Les femmes qui participaient à cette rencontre étaient bien plus loquaces que les hommes, petites fourmis infatigables elles semblaient moins vulnérables que les hommes aux yeux de l'ennemi. Bien sûr il y a quelques incohérences à mettre sur le compte du temps, de l'âge ! Cela n'enlevait rien à la qualité des témoignages très dignes, très pudiques voire très réservés. Non nous n'avions pas à faire à des vantards à des mythomanes. Oui nous avons résisté à notre manière, avec nos moyens, mais quoi de plus naturel ! Ces personnes étaient venues spontanément raconter leur vécu dans un contexte bien particulier sans gloriole. Ils racontaient leur guerre de l'ombre comme on raconte des anecdotes de la vie de tous les jours. Ils se " titillaient " pour un détail, pour un vague souvenir, une broutille, mais dans le fond quelle complicité unit encore ces soldat de nulle part. Impressionnant ! Bien sûr comme dans tous les groupes de témoins rassemblés pour revivre ces événements il y avait celui qui : " savait mais ne pouvait pas parler " ! laissant planer sur l'assistance plein de points d'interrogation. Comment dans ces cas retenir le vrai de la vantardise ! Heureusement il était bien isolé et préférait chuchoter à l'oreille de sa voisine plutôt que de dire à voix haute ce qui aurait pu intéresser l'auditoire (…)

L'assemblée attentiveLe maquis de Saint Marcel situé dans les landes de Lanvaux, évoque le célèbre maquis où des milliers de résistants et de français libres se sont rassemblés entre le 6 juin et le 18 juin 1944, résistants et parachutistes SAS (Special Air Service) de la France Libre se sont battus courageusement, infligeant des pertes élevées à l'ennemi avant de décrocher à la faveur de la nuit. En représailles, l'armée allemande brûlera le bourg et les fermes environnants.

Les missions de la Résistance bretonne, dans le cadre du débarquement allié se décomposent ainsi :

Plan vert : sabotage des voies de communications (ferroviaires et routières, en un maximum de points, qui doit ralentir l'acheminement des renforts allemands vers le front de Normandie.

Plan violet : coupure de lignes de télécommunications souterraines et aériennes.

Plan bleu : sabotage de lignes électriques.

Plan rouge : opération de guérilla.

Le 4 juin 1944 la BBC lance un message à l'intention de la Résistance : "les dés sont sur le tapis " annonçant l'imminence du débarquement et l'exécution immédiate des plans vert, violet et bleu.

Au nord de la ferme de la Nouette en Sérent, une prairie particulièrement située avait attiré l'attention d'Emile Guimard et d'Hunter Hue (futur agent du SOE) pour y organiser un terrain de parachutages. Après un contact avec Guy l'Enfant, agent de BCRA (Bureau central de renseignement et d'action) parachuté en Bretagne, ce terrain fut homologué en mai 1943, sous le nom de code " Baleine ". A part un parachutage effectué en mai 1943 pour le compte du BOA (bureau des opérations aériennes), le terrain sera gardé secret jusqu'au jour du débarquement pour y effectuer de gros parachutages d'armes et d'unités aéroportées afin de ralentir la progression des renforts allemands vers le front de Normandie. Jusqu'au jour J, Emile Guimard vient voir régulièrement le fermier de la Nouette, M. Pondard, pour s'assurer que l'ennemi ne se doute de rien.

Le 5 juin 1944, le colonel Chenailler (Morice), chef des FFI du Morbihan, lance un ordre de mobilisation générale aux bataillons de Ploërmel -Josselin, Vannes, Auray et Guémené, ce qui représente 3 500 hommes.

Le premier de ces bataillons doit rallier la Nouette, centre mobilisateur, pour en constituer la garnison permanente. Le reste des FFI du département doit rester en état d'alerte et exécuter les actions de sabotage ordonnées (plan vert)

Le 6 juin à 0h45, le groupe de parachutistes du lieutenant Marienne est accroché par l'ennemi peu après avoir touché le sol. Le caporal Emile Bouëtard est tué (première victime de l'opération Overlord) et les radios sont faits prisonniers avec leurs matériels. Le 7 juin, les groupes des lieutenants Déplante et Marienne arrivent à la Nouette et retrouvent le sergent Raufast et le capitaine André (Hunter Hue, agent SOE) arrivés la veille. La Nouette devient le point de ralliement des parachutistes SAS et des FFI du Morbihan.La Résistance morbihannaise au jour J. La Résistance armée clandestine formée de civils, de professionnels du renseignement, de réseaux d'évasion, etc… étaient encadrés par le SOE, 480 agents de ce service secret furent parachutés en France occupée. Leurs missions étaient d'encadrer, d'armer, de ravitailler, de fournir les moyens de communications, de soigner, en un mot de permettre à ces hommes d'agir de survivre.

Le maquis de Saint Marcel : les résistants de la région de Malestroit arrivent en grand nombre. Une véritable foule se presse vers la Nouette et dans les bois environnants. Les chefs de groupe commencent l'instruction des hommes. Il faut tuer des bêtes pour nourrir tout ce monde; on installe une boucherie, une cuisine et une boulangerie. Des groupes électrogènes sont mis en place pour charger les batteries des postes radio, ainsi qu'un atelier de réparation automobile. Le 10 juin le commandant Caro arrive avec son bataillon au complet. Au fur et à mesure, tous les chefs départementaux de la Résistance arrivent avec leurs radios au PC de la Nouette. Edouard Paysant, chef du BOA, s'installe, quant à lui, à la ferme du Parc avec Irène sa secrétaire et toute son équipe radio disposant d'un important matériel. Des groupes arrivent constamment au maquis, ils viennent de partout, de Redon, de Vannes, de Pontivy, voire de Lorient et de Rennes. Leurs souliers sont troués, beaucoup portent des sabots et vont et viennent, fébrilement, dans des tenues des plus étonnantes. Ces " va-nu-pieds superbes " brûlent du désir de se battre.

Le commandant Bourgoin arrive dans la nuit de 9 au 10 juin, en même temps qu'une cinquantaine de parachutistes et cinquante containers d'armes. Il est surpris par l'atmosphère de kermesse qui règne sur les terrains de parachutages. Tous les civils du voisinage ont assisté au largage et se sont jetés sur son parachute afin d'en déchirer un morceau en souvenir. En effet, celui-ci était de couleur " bleu-blanc-rouge ", petite fantaisie du commandement SAS. Dans la nuit du 13 au 14 juin, le 2ème bataillon FFI du commandant Le Garrec, composé de 900 hommes de la région d'Auray, arrive au camp afin de recevoir des armes. Il s'est fait durement accrocher par l'ennemi dans les bois de Saint Bily (près de Trédion)

Le ravitaillement d'une telle quantité d'hommes pose d'énormes problèmes. Il faut aller chercher quotidiennement vingt barriques d'eau potable dans les fermes alentour. Des paysans des environs se succèdent toute la journée, amenant au camp du bétail, des légumes, du cidre, etc…Trois principales organisations sont implantées dans le Morbihan :

L'AS (armée secrète) regroupe tous les mouvements de la Résistance, des réfractaires STO, des résistants appartenant à des réseaux décimés. Elle compte début 44 quatre bataillons.

Les FTPF (Francs-Tireurs et partisans français. Créés par le parti communiste prônent l'action immédiate par des sabotages et des attentats.

L'ORA (Organisation de la Résistance armée). Installée en Bretagne depuis 1943 avec la majorité de ses cadres d'officiers d'active ou de réserve, elle compte 3 bataillons début 1944.

L'ensemble de ces formations le 1er février 1944 sera regroupé par la CFLN (Comité français de la Libération nationale) au sein des FFI (Forces françaises de l'intérieur).

La Résistance jouera un rôle important le 6 juin 1944 en ralentissant considérablement les mouvements des troupes allemandes vers la Normandie.Le 18 juin, à 4h30 deux tractions avant de la Feldgendarmerie de Plöermel, en patrouille, franchissent l'entrée du camp.

La première voiture est stoppée par un tir d'armes automatiques au premier poste FFI. La seconde, s'apercevant de l'embuscade, accélère l'allure puis est arrêtée au second poste par un projectile d'arme antichar, tiré par le parachutiste Pams. Un bref combat s'engage au cours duquel quatre Feldgendarmes sont tués et trois faits prisonniers.

Un seul s'échappe jusqu'à Malestroit et donne l'alerte. Du côté FFI, on compte un tué et deux blessés graves. Parachutistes et FFI établissent un dispositif défensif et se préparent à soutenir une vive réaction de l'armée allemande qui ne peut manquer de se produire dans les heures à venir.

A 6h30, la garnison allemande de Malestroit est alertée.

A 8h15, la troupe investit le bourg de Saint Marcel. Un jeune cultivateur prend ses jambes à son cou pour prévenir le commandant Le Garrec à son PC situé à la ferme des Grands-Hardys. Le camp est maintenant en alerte.

A 9h00 l'ennemi qui sous-estime l'importance du maquis, déploie une compagnie de (200 hommes) sur un front de 500 mètres, en direction de la ferme du Bois-Joly.

Un groupe d'infanterie équipé d'une mitrailleuse, longeant les fossés et les haies, progresse sans être vu jusqu'au poste FFI. Les allemands mettent leurs armes en batterie et tuent les quatre hommes de la position. Une balle perdue tue également une jeune fille qui garde les vaches. Les fusils mitrailleurs français ouvrent le feu dans toutes les directions. Les soldats allemands masquent leur retraite en lançant des grenades fumigènes.

Durant cette première action qui a duré environ une demi-heure, les allemands ont subi des pertes importantes et doivent se replier en direction de Saint Marcel. Du côté français, le choc a été subi par une section SAS du capitaine Larralde, deux sections du bataillon Caro et une unité du commandant Le Garrec. Le parachutiste SAS Daniel Casa, servant un fusil mitrailleur Bren au sud du Bois-Joly, a été mortellement blessé (il venait d'avoir 20 ans)

A 10h00 les allemands, une fois réorganisés, progressent en direction de Sainte Geneviève qu'ils pensent être le PC. Ils déploient, cette fois, deux compagnies (400 hommes) qui utilisent des mortiers et des grenades en direction de la lisière des bois d'où partent les rafales d'armes automatiques françaises. Les hommes du capitaine Larralde, soutenus par l'appui de feu des jeeps, maintiennent leurs positions mais réclament renforts et munitions. La section Morgant, composée de cheminots d'Auray, leur est envoyée en soutien. Entre-temps, des agriculteurs de la région font le va-et-vient entre le PC de la Nouette et Sainte Geneviève, croulant sous le poids des munitions. Le commandant Le Garrec leur envoie en renfort le " corps franc " Guilas composé de 40 jeunes volontaires et de 3 parachutistes.

Un fusil mitrailleur, placé tous les 10 mètres, stoppe les allemands et l'attaque est de nouveau repoussée avec de lourdes pertes. Du côté français, il y a aussi des morts et des blessés. Les corps de deux parachutistes, le sous-lieutenant Brès et le soldat Malbert, sont évacués en jeep jusqu'à la Nouette.

Au poste de commandement de la Nouette, le commandant Bourgoin demande des ordres et l'appui de l'aviation par radio en Angleterre. Les civils reçoivent l'ordre d'évacuer le camp le plus vite possible, manœuvre très périlleuse car l'ennemi, à l'affût, maintient sa pression et tire sur tout ce qui bouge.Troisième attaque :

A 14h00, les Allemands, renforcés par 300 parachutistes, repartent à l'assaut sur son front de 2 kilomètres. A 15h30, un message tombe à l'état-major du 25ème corps d'armée de Pontivy : Un détachement du 2ème régiment de parachutistes est au combat près de Saint Marcel contre un groupe de terroristes et demande renforts et munitions. La 275e division d'infanterie (PC à Redon) envoie deux commandos de chasse et tient prête à intervenir une autre compagnie.

La situation devient intenable pour les maquisards, ils ont affaire cette fois à l'élite de l'armée allemande ! La défense est démantelée à hauteur du château de Sainte Geneviève et des combats acharnés se déroulent au pistolet mitrailleur, à la grenade et au couteau…

Vers 15h30 trois " squadrons " de chasseurs bombardiers, appartenant à l'USAAF (US Army Air Force), attaquent à la bombe à fragmentation les positions ennemies. Pendant plus d'une heure, ils mitraillent les colonnes et les rassemblements allemands autour de Saint Marcel.

Les soldats ennemis, pris de panique, se dispersent dans tous les sens et les prisonniers en profitent pour s'échapper. Une fois les avions américains partis, les combats reprennent avec acharnement.

A son retour de mission, un des pilotes, le Major Tice, notera dans son rapport que jamais de sa vie il n'a autant tiré sur un seul objectif !

Vers 18h00, une compagnie de la 275e division d'infanterie, venue du camp de Coëtquidan, est débarquée au sud du maquis et attaque en direction du château des Hardys-Béhélec. L'attaque est d'une extrême brutalité. Malgré de lourdes pertes, elle progresse jusqu'à 500 mètres du château, les FFI décrochant pied à pied sous un feu d'enfer.

Dans le même temps, un commando de chasse du 17e état-major de génie de la forteresse, basé au château de Villeneuve, lance une attaque à partir de la rivière de la Claie. Il réussit à progresser jusqu'à une crête située à 700 mètres du PC de la Nouette qu'il prend sous son feu. Une violente contre-attaque du corps franc Guilas délogera l'ennemi, déplorant un mort et un blessé.

Vers 19h00, le capitaine SAS Larralde, à la tête de ses paras, soutenu par les FFI du bataillon Caro, contre-attaque et reprend les alentours du château de Sainte Geneviève mais ne peut déloger l'ennemi du Bois-Joly.

A la tombée de la nuit, l'ennemi déploie maintenant plus de 1 000 hommes en arc de cercle, du château de Sainte Geneviève jusqu'à l'ouest du château des Hardys-Béhélec. En prévision de l'assaut final, la 275e division d'infanterie détache vers Saint Marcel une unité du 298e bataillon géorgien et deux bataillons du 3e régiment d'artillerie…

Au PC de la Nouette, il apparaît évident que l'on ne pourra tenir plus longtemps sans épuiser complètement les munitions. On redoute, non sans raison, que le lendemain l'attaque reprenne avec des troupes fraîches appuyées par de l'artillerie. Le commandant Bourgoin et le colonel Morice décident la dispersion de la base tant qu'il est encore possible de décrocher dans de bonnes conditions, celle-ci n'ayant pas encore été encerclée.

Le décrochage commence vers 22h00 et plus de 2 000 hommes, 20 camions surchargés d'armes et de munitions s'évanouissent dans la nuit, pendant qu'une compagnie d'Auray, encadrée par des parachutistes SAS, reste en protection.

Durant la nuit, des colonnes de FFI se replient sans dommage en direction du château de Callac, lieu de rendez-vous, d'où ils devront regagner leur maquis d'origine. Il faut abandonner une grosse quantité de matériel reçue la nuit précédente.

Le capitaine Puech-Samson, commandant la compagnie de protection, donne l'ordre à deux parachutistes de faire sauter le dépôt d'armes et de munitions, qui représente plusieurs dizaines de tonnes de matériel.

Lorsque les allemands investiront la Nouette, une équipe de l'Abwehr (service de renseignement et de contre-espionnage) dépêchée de Rennes notera dans son rapport : " Un matériel d'une richesse et d'une importance extraordinaires a été découvert au PC du maquis dont le tri demandera plusieurs jours. Après trois jours de travail, on ne peut encore avoir une idée du butin récupéré. 30 camions ont déjà étaient enlevés du camp et sont en cours d'inventaire. "

Au cours de la bataille 28 français ont été tués dont 6 parachutistes SAS. On compte également 60 blessés et 15 prisonniers…

Du côté ennemi, les pertes sont beaucoup plus élevées. Les assaillants avaient sous-estimé l'importance du maquis et la capacité des " terroristes " à se battre. L'armée allemande notera dans le rapport de cette journée : " la résistance ennemie a toujours été tenace et opiniâtre. "

Pour les résistants, des pertes beaucoup plus importantes seront à déplorer dans les jours à venir. Ils seront traqués par les troupes géorgiennes et la milice française lors d'une véritable chasse à l'homme.

Le 19 juin, au lever du jour, les allemands reprennent l'attaque mais doivent constater que les forces qui les ont tenus en échec leur ont filé entre les doigts. Ils se vengent en exécutant les blessés qu'ils découvrent ainsi que les civils restés chez eux.

La Wehrmacht organise une chasse sans merci contre " les terroristes " et lance, dans la campagne, des groupes très mobiles d'environ 80 hommes. Ces unités ukrainiennes et géorgiennes fouillent sans cesse les bois et les villages, massacrant les FFI isolés et terrorisant la population. Les prisonniers seront soit fusillés, soit dirigés vers les camps de déportation.

Le 25 juin elle incendie les châteaux des Hardys-Béhélec et de Sainte Geneviève, puis le 27, les fermes et le bourg de Saint Marcel, n'épargnant que l'église, le presbytère et les écoles.Le combat du maquis de Saint Marcel eut un énorme retentissement dans toute la Bretagne occupée. C'était la première fois que l'armée allemande était tenue en échec par des jeunes combattants FFI, entraînés par le courage de leur chef, l'expérience et la fougue des parachutistes SAS.

Les hommes du maquis savaient désormais que la puissante Wehrmacht n'était pas invincible.

Contemporain de la Seconde GuerreMondiale.

Vous qui passez à proximité car on ne passe pas à Saint Marcel, on y va ! Arrêtez-vous un instant pour commémorer le courage de cette population ordinaire qui a transcendé la terreur qui régnait pendant cette occupation. Comme quoi des villageois, toutes générations confondues, ont su, ont pu résister, se sont organisés pour mener, à leur niveau, avec dignité le combat de l'ombre. Nous ne pouvons que rendre hommage à ces résistants de l'ombre qui ont agi avec courage et désintéressement pour chasser l'ennemi. Ils ont fait la différence. Le courage modeste face à l'esbroufe de ces résistants de la dernière heure.

Je remercie Emmanuel Thiébot de m'avoir donné l'occasion de découvrir ce haut lieu de la Résistance et de la Mémoire.

Je remercie le musée.Jean-Jacques DELORME-HOFFMANN.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par sgidplan le 8 Mars 2015 à 23:41

A 4 h 30 du matin, ce 18 juin 1944, Joseph Jégo et ceux de sa section se reposent. dans une hutte tapissée de parachutes lorsque les premiers coups de feu retentissent. Chacun réagit vite et comprend qu’il s’agit d’un accrochage avec l’ennemi. Les fusillades durent quelques minutes à l’autre bout du camp et à l’opposé des positions de la 7ème compagnie. Tout le monde se remue et s’interroge sur ce qui se passe. Bientôt, il est l’heure pour ceux de la petite corvée, d’aller chercher le petit déjeuner à Beauséjour distant d’un kilomètre. C’est l’occasion d’avoir quelques informations sommaires. Ainsi, Joseph Jégo apprend que deux voitures de la feldgendarmerie ont été interceptées. Parmi les huit occupants, un avait réussi à s’échapper et aurait donné l’alerte…

« Vers 8 h 30, les armes recommencèrent à se faire entendre. Une messe dominicale devait être célébrée à 9 h, dans une prairie située entre La Nouette et Beauséjour. La messe était à peine commencée que le prêtre célébrant fut appelé pour aller donner les secours religieux aux victimes. Chaque homme devait rejoindre immédiatement son poste. L’intensité des tirs indiquait que l’ennemi était arrivé en force.

Nous, 7ème Compagnie, en état d’alerte sur nos positions à l’ ouest du camp, alors que des combats acharnés se déroulaient dans la partie est, sommes restés en place toute la journée. Vers midi, une équipe vint encore avec un camion chercher des containers parachutés la nuit précédente. L’heure de la soupe arrivée, je fus de corvée avec un copain pour aller la chercher. Au P.C. du bataillon, on poussait à l’ardeur au combat en servant généreusement du vin, ce qui ne me sembla pas très sérieux…Vers 19 h 40, alors que la bataille était encore vigoureuse au sud du camp, quelques gars de la section partirent en renfort. L’évacuation du camp étant déjà bien commencée, le chef de mon groupe, Jean Chaumery, reçut un ordre de repli. Nous le suivîmes à travers bois.

Alors qu’il faisait nuit, au lieu-dit Rohéan, Chaumery dit : «Moi, je rentre chez moi, pas question de me suivre jusqu’au bout. Les ordres sont que chacun rejoigne son coin comme il l’entend et attende de nouveaux ordres !». Le groupe se divisa donc. Avec mon ami Gabriel Guimard, nous avons décidé de revenir directement à notre domicile, empruntant chemins et sentiers, traversant fermes et villages; partout les lumières restèrent éteintes malgré les aboiements des chiens. A la ferme du Najeo en Callac, je fus tenté d’ abattre un chien tellement il s’acharnait à nous poursuivre. Nous avons entendu la détonation du dépôt de matériel de guerre, entreposé à la Nouette; une énorme lueur s’éleva dans le ciel… »Au matin du lundi 19 juin, Joseph Jégo eut une discussion sérieuse avec son père : « Dans un tour d’horizon sur les événements, lui, l’ancien combattant de la grande guerre, n’admettait pas facilement le retrait aussi précipité des combattants du camp. Je m’employai alors à le rassurer. Non, nous n’abandonnions pas le combat, comme en juin 40. Coûte que coûte, nous allions combattre jusqu’à la libération et, moi, j’irais jusqu’au bout. L’un comme l’autre, nous nous inquiétions aussi du sort, réservés par l’ennemi à tous ces braves gens – ceux du voisinage du Pelhué notamment- qui soutenaient le maquis »

Le grenier à foin de la ferme était alors encore plein de combattants. Dans les bois de pin du Pelhué, des camions plus ou moins chargés de matériel en provenance du camp de Saint-Marcel, étaient dissimulés. Une pluie fine commençait à tomber lorsque Joseph Jégo partit en compagnie de son ami Gabriel Guimard retrouver leurs chefs.

Morizur l’informa que l’état-major, avec une partie des troupes et du matériel, s’était retranché au château de Callac et dans les bois environnants. Il reçut l’ordre de s’y rendre pour transmettre au reste de la compagnie les directives à suivre.

« Le capitaine Guimard conversait à Callac avec le lieutenant Marienne et trois ou quatre officiers S.A.S. Il me présenta. Marienne, tête nue, le front bandé, très souriant, expliquait par des gestes des deux mains certains épisodes de la bataille de Saint-Marcel… »

Puis, Guimard me demanda de me mettre au service de Marienne. « Je suis le seul, me dit-il, qui reste ici avec les parachutistes pour prendre des décisions. Tu dois accompagner le lieutenant Marienne. Voudrais- tu rechercher avec lui les solutions à adopter pour l’avenir du maquis ?… Il faut s’attendre à une réaction vive de la part des Allemands. Ils ont eu quatre cent cinquante hommes hors de combat alors que de notre côté, nous avons eu quarante-deux tués. Il faut que je rejoigne mes supérieurs, Morice et Bourgoin, sans moi ils sont perdus. Il est vrai qu’ils ne connaissent pas la région et ne sont pas connus de la population qui va se méfier !. Quant à toi, transmets à Morizur l’ordre de rejoindre le bataillon sur les landes de Meslan… ».Après un rapide aller-retour au Pelhué pour voir Morizur, Joseph Jégo était vite de retour au camp dans le bois près du château.. Les S.A.S étaient de guet avec quelques F.F.I.. A sa grande surprise, il constata que les S.A.S. étaient environ quatre-vingts, alors qu’ils les croyait une quarantaine. De petits dépôts d’armes étaient alors un peu partout sur le terrain…

« Les officiers Marienne, Deschamps, Tisné, Skinner, les capitaines anglais André Hunter-Hué et Fay, le sous-lieutenant polonais Jasnienski sont groupés en conversation. Marienne ouvre une grande carte de la région qu’il pose à même le sol, elle est plastifiée, ce qui est heureux car la pluie tombe de plus en plus. Pour l’examiner, chacun prend position accroupi ou à genoux. Marienne me demande s’il serait possible d’organiser le ravitaillement en nourriture pour autant d’hommes, pendant quelques jours… Je m’interroge: comment va réagir la population qui peut, seule, nous soutenir… Je reste hésitant, sans réponse. Marienne conclut : «De toute façon, il faut que nous partions d’ici ! « Puis il me demande de le guider dans la nuit jusqu’au secteur du château de Kerfily. J’arrive à le convaincre que, compte-tenu des chargements des hommes en matériel, de l’état des chemins, du temps si mauvais, un tel parcours est impossible en une nuit. Je propose pour première étape la lisière des bois de pins attenant à la forêt de Lanvaux, un coin situé au sud du pont de Lézourdan. Marienne me demande d’aller prévenir le châtelain, François de Lignière, de notre départ immédiat. Celui-ci, qui avait à plusieurs reprises demandé que l’on quitte ses bois, se montra soulagé… »

C’est dans une obscurité presque totale sous une pluie torrentielle, que la compagnie dirigée par Marienne, accroché à ma veste, s’engagea dans les bois de pins. A Talcoëtmeur d’en haut, Eugène Tastard et son épouse Thérèse étaient aussi sous la pluie, occupés à sortir du pain de leur four de campagne situé à une vingtaine de mètres de leur ferme. Au passage, chacun sentit l’odeur du pain chaud… «L’orage se mit à gronder et la pluie redoubla, l’eau monta vite à mi-jambe et avec la pente, dévala en emportant toutes sortes de détritus. Arrivés à la rivière, Marienne ordonna une halte. Nous nous rendions compte que nous avions perdu la moitié des hommes. Je proposais alors de retourner chercher les égarés mais Marienne ne voulut absolument pas. Tout le long du parcours, il m’avait tenu par la veste !… »

Finalement, le groupe se divisa en se fixant rendez-vous près du pont de la Claie dans la nuit du 4 au 5 juillet. Marienne suivit Joseph Jégo jusque chez lui, à la ferme de Pelhué avec deux compagnons, le capitaine André et l’adjudant Chilou. Marienne était éveillé depuis quarante-cinq heures et venait de se battre quinze heures durant… Le grenier fit encore l’affaire… « Pour moi, affirma Joseph Jégo, je ne vis pas plus de danger à coucher dans mon lit. Mais dés le lendemain, mon inquiétude m’obligea à surveiller autour de la ferme. Très tôt, toute ma famille était debout pour préparer le petit déjeuner. En effet, il y avait encore beaucoup de monde chez nous. Marienne, Chilou et André demandèrent d’utiliser le fil à linge pour faire sécher leurs uniformes…

A 8 heures, ils étaient encore au grenier lorsque Morizur, en uniforme anglais, et le lieutenant S.A.S. Martin pénétrèrent dans la cour. Ils venaient aux nouvelles et prendre le petit déjeuner. A ce moment même, deux Allemands (ou plus exactement des Russes, qui s’étaient engagés auprès d’eux par anticommunisme ), passèrent à cheval à proximité de la ferme. Heureusement, ils ont semblé ne rien voir… Pourtant, les hommes en tenue militaire dans la cour ainsi que les uniformes sur les fils à linge étaient à portée de vue. Un coup d’oeil par une fenêtre en direction des bois nous renseigna qu’une troupe d’hommes venait de s’établir à 300 mètres de notre ferme. Rapidement, Marienne, Chilou et André saisirent leurs uniformes et se réfugièrent dans un chemin creux à 90 mètres au sud de la maison. Marienne, l’uniforme sur le bras, s’habilla dans le chemin. Nous avions établi notre P.C dans un cabanon. Il n’était plus qu’à 300 mètres des Allemands et des Russes. Au Pelhué, il y avait bien des choses compromettantes pour ma famille et une perquisition ennemie était à redouter. Marienne avait souhaité connaître l’importance de cette troupe ennemie. Mon père avait aussitôt demandé à mon frère Lucien, qui n’avait que 14 ans d’aller voir. Il prit alors une hache et alla chercher un petit sapin qu’il coupa au milieu d’eux tout en les comptant : Trente-cinq chevaux étaient attachés aux sapins. Les soldats l’interrogèrent : «Ici, pas terroriste ?» D’un air innocent, il se contenta de dire que non. Puis, il revint à la ferme, le sapin sur l’épaule, et nous transmit ce qu’il avait appris. Le groupe que nous formions alors – une quinzaine d’hommes- décida de rejoindre la Claie et de passer le pont de Lézourdan, pour atteindre la forêt… »

Au pont, un agent de Sérent, Alexis Babin rejoignit le groupe. « Il s’était renseigné au Pelhué. La cavalerie russe était partie en direction de Callac bien avant midi. Il était venu apporter des renseignements à Marienne au sujet de dépôts d’armes et munitions. Puis, Mme Morizur arriva accompagnée d’un agent de liaison, Annick Perrotin. Elles étaient venues du bourg avec bien des difficultés en empruntant d’étroits sentiers, traversant landes et champs pour arriver au P.C. qui avait déjà été évacué… Mme Morizur était très inquiète. Son mari lui recommandait de quitter son domicile. Quant à Annick, elle se vit confiée quelques missions avant de repartir pour le bourg.

Un peu plus tard, Marienne ordonna à Chilou, à Guimard et à moi-même, de tenter de prendre contact avec des groupes de S.A.S. qui, la nuit précédente, devaient s’être «planqués» dans le secteur. C’est ainsi que nous avons retrouvé le lieutenant Tisné qui, avec son équipe, cinq hommes en tout, s’était réfugié dans un lieu particulièrement discret, la Roche du Pélican, site masqué par une étendue de broussailles. Puis, un autre groupe, dans une maison abandonnée dans les bois. Les fermiers voisins avaient pris le risque de les ravitailler…

De retour en haute forêt où nous devions normalement retrouver nos chefs, ceux-ci avaient disparu!… Nous comprenions qu’ils s’étaient volontairement séparés de nous. Il faisait nuit et Guimard nous guida pour revenir au chemin de Lézourdan. A destination, il décida encore de passer la nuit chez lui. J’invitai Chilou à venir avec moi au Pelhué et après un bon dîner, nous passâmes la nuit au grenier avec nos armes… »Le lendemain, jeudi 22 juin, à midi trente, toute la famille Jégo ainsi que Chilou déjeunait lorsque quelqu’un frappa. Tout le monde se tut. Mathurin Jégo dit d’entrer. Une grande jeune femme blonde se présenta. Personne ne la reconnut. Anne Créquer se disait agent de liaison. Elle demandait Joseph Jégo, elle devait se rendre auprès de Marienne. Elle savait qu’il était, ainsi qu’André et Morizur, à la ferme de Kergoff près de la Claie, en direction de Cadoudal chez un certain Le Page.

Joseph Jégo finit, après une longue marche, par retrouver le lieutenant Marienne. « Une petite bâtisse en pierre à la couverture de paille, un peu isolée des autres bâtiments était devenue sa nouvelle cache. Le fermier Le Calonnec est de guet. Immédiatement, sans guère nous parler, il nous conduit à la porte de la maisonnette qui se referme vite derrière nous. C’est une bergerie vide. Dans une sorte de grenier perdu : une construction en rondins recouverts d’une épaisse couche de paille et de foin. C’est là qu’étaient les officiers. Aprés s’être assurés de qui nous étions, Morizur découvre le trou d’accès et place une échelle. Anne Créquer monte la première, échange ses ordres de missions en quelques minutes, puis redescend et repart. A mon tour, je me place sur le cinquième barreau de l’échelle pour échanger des renseignements à voix basse… »

Marienne lui demanda de contacter aussitôt le commandant Bourgoin. Celui-ci campait dans les environs du Creux en Saint-Aubin. Marienne le chargea de réclamer pour lui, au plus vite, une équipe radio. Cette tentative fut vaine.

« Au Rémungol d’en haut, plusieurs personnes nous dirent de nous éloigner vite car les Allemands fouillaient partout et venaient de passer… Nous sommes restés camouflés dans le fossé à même le talus d’un coin de champ, le colt au poing. Après une demi-heure d’attente, une fusillade eut lieu de côté de Talcoëtmeur. « Ils sont sur nos petits gars, c’est certain » affirma Chilou. Pas très rassurés, nous sommes restés au moins deux heures sans bouger… Le soir même, nous décidions de nous rendre à Talcoëtmeur d’en bas. Au gîte des S.A.S,. il n’y avait plus personne, quelques pièces d’armes cassées éparpillées sous un pommier dont le tronc portait une large blessure ; des franges de pansements et de tissus militaires maculés de sang. A la maison Moisan, tout le monde restait sous le choc. Mme Moisan nous dit qu’un de ceux du groupe attaqué devait se tenir dans les environs. Nous sommes partis à sa recherche. Nous suivions les sentiers les uns après les autres. Chilou sifflait légèrement de temps en temps, et dans cette nuit opaque, cela me donnait des frissons. Enfin, un rescapé, le S.A.S André Gas, répondit à notre appel. Nerveux et tremblant, il nous dit que Guégan, son Caporal, avait été blessé et capturé et que ses compagnons avaient fui dans la mauvaise direction. »

Joseph Jégo finit en définitive par apprendre que Marienne était à Quénélec et avait besoin de lui. Il le retrouva vers minuit…

Marienne, mécontent de constater qu’il n’aurait pas d’équipe radio, renvoya Joseph Jégo au Creux pour retrouver le commandant Bourgoin mais, cette fois-ci, accompagné du capitaine anglais « André ». A La Foliette, petit village à deux kilomètres du Creux, Joseph Jégo rejoignit enfin le commandant Bourgoin… Pour ce dernier, les décisions à prendre n’étaient pas simples : il lui fallait maintenir les liaisons, continuer l’action tout en veillant à la sécurité de ses hommes et des populations locales.Le 25 juin, l’observatoire allemand de la Grée fut bombardé, mais l’édifice fut malheureusement épargné.

Le capitaine Guimard avait établi une permanence à la ferme de Jean Perrotin à Bréhélin. Joseph Jégo resta auprès du capitaine, intégré à son « équipe de garde du corps »…« Pendant mon temps libre, je parlais avec Perrotin, homme très aimable, ancien prisonnier de la guerre 1914-1918. J’ai vite compris qu’il est bien conscient d’avoir pris de gros risques en acceptant d’ héberger tout ce monde. La fille, Bernadette, était d’un dévouement admirable, le fils Gabriel surveillait en permanence les approches du village. »

Au cours de cette période, Joseph Jégo fit vraiment beaucoup de marche et de vélo pour accomplir ses missions.

« Avec le capitaine Marienne, je me souviens être allé rejoindre le commandant Bourgoin, alors que des patrouilles ennemies étaient nombreuses à parcourir la région. Marienne prit ses deux musettes, l’une était lourdement chargée de munitions, puis sa mitraillette et une carabine. Pour ce voyage de nuit, nous ne devions emprunter que des petits sentiers à travers la campagne. Aussi, lorsqu’il était indispensable de traverser une route, il nous fallait faire halte et observer avec soin les environs. Il ne fallait pas se laisser surprendre par l’ennemi ou par leurs complices français… Ne connaissant pas bien la région après le village de Kermorin, au nord de Plumelec, je me décidai à prendre le risque de demander notre chemin à Joseph Nicolic, une de mes connaissances. Joseph accepta de nous guider en nous invitant à redoubler de prudence. A l’approche de Kervigo, ne sachant plus comment poursuivre, il dut faire appel à un homme du village, Henri Perrotin. Pendant qu’il était parti le réveiller, je me revois attendre avec Marienne, postés et vigilants au pied d’un gros chêne. Notre guide se faisant longuement attendre, la peur commença à s’emparer de moi… L’ennemi pouvait patrouiller de nuit. Finalement, ce fut Casimir Dréano, un ancien combattant de 1914-1918, qui nous conduisit jusqu’à «La Croix des Epinettes». «Vous avez la route à cinquante mètres, nous dit-il, mais autant que je vous laisse, je ne connais rien après». Alors, j’ai bien dû me diriger à la visée car il était impossible de retrouver les sentiers empruntés de jour. Nous avons encore traversé des champs, des landes, des prairies et d’autres chemins creux, nous arrêtant plusieurs fois au moindre bruit… »Après la bataille de Saint- Marcel, les Allemands n’avaient trouvé à la Nouette qu’un lieu déserté. Ils brûlèrent tout et se vengèrent sur les blessés et les retardataires. Dans les jours qui suivirent, leur hargne à retrouver les terroristes ne fit que croître.

« Quelques temps après cette équipée nocturne, j’appris qu’il devait se passer des choses graves à Plumelec. Inquiet, je décidai d’aller au Pelhué pour en parler à ma famille.. A Bréhé, chez mon oncle Joseph Jégo, à ma surprise, je retrouvai mes deux frères Lucien et Léon. Ils craignaient qu’une femme qui s’était présentait comme agent de liaison, au Pelhué ne soit qu’une complice des Allemands. Nous n’avons pas voulu prendre de risque. Toute la famille devait quitter le Pelhué. Je devais vite y aller. A la maison, Bernadette, ma soeur de 18 ans, finissait de préparer sa valise. Elle avait décidé d’aller chez sa marraine, fermiére à la Grée-Janvier, à Billio. Mon père était terriblement angoissé. Je lui ai recommandé de partir immédiatement, de ne plus s’occuper de la ferme. A Bréhé, beaucoup trop de monde était déjà hébergé, il devait aller du côté de Rémungol où le bon accueil de voisins et amis lui était assuré … »Revenu à la Foliette, afin d’accompagner le retour de Marienne à Quénelec, le commandant Bourgoin venait de prendre connaissance d’ arrestations qui avaient eu lieu à Plumelec. Il confia à M. Jégo cette phrase qui lui est restée gravée en mémoire : «Encore un peu de patience et nous allons saigner le boche…».

Sur le chemin du retour, Joseph Jégo sert encore de guide mais les fermes amies auprès desquelles le petit groupe passe, sont souvent vides… L’ennemi est venu, des parachutistes ont été découverts et les fermiers arrêtés avec eux….

Fin juin, à Quénélec, il y a de plus en plus de monde. Joseph Jégo est pris d’une inquiétude persistante et ne tient pas en place : « Je décide de faire encore un tour dans ma contrée. A l’annonce de mon départ, Marienne et Morizur tentent tout pour me retenir, mais mon intention est de rejoindre le commandant Guimard. Alors Marienne me donne deux billets de mille francs à remettre à l’adjudant Chilou. Je me rends à Lézourdan en évitant Le Pelhué, où personne ne m’attendait plus désormais. A Rémungol d’en Bas, Mme Mounier et sa fille Marie m’informent que l’un de mes frères et Chilou, ainsi que plusieurs autres, se sont retirés dans les bois à 200 mètres à l’est de leurs fermes. Je m’y rends et remets l’argent à l’adjudant, ce qui lui permettra d’acheter un veau ou cochon.Repartant à travers bois et champs, à Bréhélin je retrouve Guimard ; nous échangeons quelques renseignements puis il part aussitôt à bicyclette en mission du côté de Guéhenno et ne sait quand il reviendra. A la maison Perrotin, on m’offre à manger ; Gabriel veut faire un tour au bourg de Saint-Aubin. En cours de route, il rencontre une personne qui le prévient que les Allemands sont là. Ils ont cerné le bourg et rassemblent tous les hommes sur la place de l’église. Il revient aussitôt à la maison et se met à surveiller en direction de Saint-Aubin… Je termine ma toilette lorsque Gabriel entre dans la maison, tout effrayé. «Les Allemands arrivent au moulin à vent à 200 mètres !» s’exclame t-il… Sans hésitation, je cours pour prévenir à la Foliette où je rencontre le capitaine S.A.S. Leblond, habillé alors en civil, qui me dit que Bourgoin et Morice ont quitté le village… Vers où faut-il fuir à notre tour ? Je décide de marcher le premier et de nous enfoncer dans un champ de seigle. Au bout de quelques minutes, des coups de feu sont tirés à proximité, quelques balles sifflent au-dessus de nos têtes. Il nous semble alors plus prudent d’attendre la nuit pour repartir. Une pluie fine commence à tomber. Après quelques temps, le capitaine décide de retourner à la Foliette. Moi, au contraire, je choisis de m’éloigner pour avoir plus de renseignements. Perdu dans un lieu que je connais pas, je marche au hasard et j’arrive à un village inconnu. Là, une femme empressée à son travail, me fait comprendre de ne pas aller plus loin : « Par là, c’est la route et les boches passent à tout moment, même la nuit ! » Le chemin cahoteux et boueux que j’emprunte alors me paraît bien long par cette obscurité presque totale ».

A la Foliette, le village est complètement déserté par les maquisards. «A la fenêtre d’une maison sans lumière, quelqu’un me dit qu’ils doivent être partis du côté du Creux. Je décide d’y aller et j’emprunte alors un interminable champ emblavé de seigle que la pluie alourdit… »

Au Creux, sept ou huit hommes affalés sur un tas de paille, se reposent. Henri Tanguy est l’un d’eux. Il a été capturé à Saint-Aubin, mais grâce à une manoeuvre habile, il a échappé aux Allemands et ses menottes ont pu être coupées…

« Dès que le jour commence à paraître, continua M. Jégo, l’un d’entre nous dit avoir la preuve que les Allemands détiennent la liste des F.F.I de Saint-Aubin, qu’ils vont revenir et qu’il faut décamper au plus vite… Alors, je pars à destination de Rémungol d’en Bas pour me renseigner sur ce qui s’est vraiment passé à Saint-Aubin. Mais je pris la précaution de contourner Saint-Aubin en passant par le village de Landrin. J’interroge les gens. Personne ne sait rien, n’a rien vu, rien entendu… Prudemment, je continue pour atteindre la ferme-manoir de La Saudraie. Mais, cette fois-ci, la fermière, Mme Morice, me dit que Rémungol d’en Bas est en feu et me déconseille d’aller plus loin. Je suis à jeun depuis la veille. Cette brave femme m’invite, malgré tout, à passer à table. Le fils de la maison, Jean, sort dans la cour, puis revient le visage décomposé. A sa mère, interloquée par son comportement, il dit à voix basse : «Ils arrivent !» . Nous fuyons aussitôt en courant aussi vite que nous le pouvons. Les murailles d’enceinte de la cour nous protègent des coups de feu avant que nous reprenions notre course folle à travers champs. Jean me quitte pour avertir du danger à Landrin.Quant à moi, je m’arrête pour souffler. Au moment où je me décide à repartir, des véhicules allemands passent sur la route. Profitant de fougères, je me mets à plat ventre. Malgré une pluie fine et ma position inconfortable, je reste ainsi jusqu’à la nuit. La nuit venue, je me porte à la Ville-au-Gal dans l’intention de rencontrer le sergent du secteur (F.F.I.), Henri Tastard, habitant au village même. A l’entrée du hameau, je rencontre sa mère. Elle est très inquiète et me dit : «Mon p’tit gars, ne reste pas au village, mais ne va pas plus loin, tu risques de te faire prendre… »

Par une nuit noire, je repars dans un chemin creux. A peine ai-je fait 50 mètres que je tombe nez à nez avec Henri qui monte au village à pas de loup, mitraillette en mains. Nous sommes réciproquement soulagés de nous rencontrer. Henri m’invite à passer la nuit en sa compagnie. Dans le flanc du coteau à 200 mètres du nord du village, il s’était creusé un trou. Là, terrés comme des renards et armés de mitraillettes, de fusils-mitrailleurs, nous sommes bien décidés à nous défendre farouchement plutôt que de nous laisser prendre. »

La peur… La peur, non de mourir, mais la peur de souffrir et la crainte de parler lors de tortures… Joseph Jégo vécut avec longtemps, au cours de cette bien singulière époque de sa vie …Le 30 juin, Joseph Jégo apprend qu’à Rémungol l’adjudant Chilou a été tué, Henri Mounier et Robert Pichot sont capturés. Cachés dans la nature, Joseph et Henri sont rejoints par plusieurs compagnons F.F.I.: François Carré, Jean Rougy et Lucien Carré. « Toute la journée, nous sommes aux aguets ; les Allemands circulent à tout moment sur les routes qui sont toutes proches de nous. A chaque alerte, nous devons nous embusquer afin de déclencher un feu sur les assaillants avant de nous enfuir. En fin de journée, Henri a pu faire un tour au village. Il me dit tristement que mon père a été arrêté. Accablé, je reste une deuxième nuit dans le trou du coteau.

Au matin du samedi ler juillet, je décide de rejoindre Marienne pour l’informer de ce qui s’est passé à Plumelec et lui demander s’ il y a toujours une liaison établie avec l’état-major…Au campement du Quénelec : plus personne… Alexandre, le fermier, me dit : «Ils ne sont plus ici depuis hier, mais il reste un parachutiste dans le coin du champ, derrière un tas de fagots…». C’est de là, en effet, que je vis un soldat s’arracher doucement, le canon de la carabine en avant. C’était le lieutenant Jaslienski qui me reconnut. Marienne doit être au village du Collédo, me confia t-il, à un kilomètre de là… Parvenu à ce village, je ne le trouvai pas. C’est en définitive à Lilléran, sur la commune de Guéhenno, à la ferme d’Emile Boulvais, le beau-frère du commandant Guimard que je rencontrai à nouveau enfin Marienne

A Lilléran, le camp était installé dans un champ près de la maison du fermier. J’y fus surpris par l’importance du rassemblement ainsi que l’ installation de tout un matériel de cuisine. Je sus rapidement que le commandant Guimard avait demandé à son beau-frère d’ installer le camp ici, chez lui! .L’inaction et la crainte d’être capturés devenant de plus en plus insupportables, beaucoup venaient recevoir des ordres…».

Il fallut encore à M. Jégo beaucoup de marches, de pérégrinations avant de pouvoir finalement retrouver le commandant Guimard au village de Le Lehé, sur la commune de Saint Servant. C’est au cours de ces jours-là qu’il apprit que deux agents de liaison, Anna et Geneviève Pondard, étaient venues prévenir qu’un camion, rempli d’armes, viendrait de nuit de Callac à Lilléran. Des responsables furent désignés pour surveiller les bourgs avoisinants et certains carrefours où l’ennemi pourrait tendre une embuscade… Mais, le camion ne vint pas… Les jours qui suivirent en cette première semaine du mois de juillet 1944 furent rudes pour Joseph Jégo et ses camarades. Les Allemands intensifièrent leur quadrillage de la région. Au camp, le chien de la ferme, énervé par les allers et venues est finalement étranglé, pour ne pas éveiller les soupçons de l’ennemi. Les hommes restent sur le qui-vive et beaucoup d’entre eux dorment mal ou pas du tout. Bien des S.A.S sont encore isolés dans la nature, restés sans liaison depuis le 20 juin. Joseph Jégo et son ami G.Guimard restent en vain « en planque » près du pont de Lézourdan, point de rendez-vous donné à plusieurs S.A.S avant leur dispersion. Dormir en pleine nature, sur un tas de foin providentiel ou au flanc d’un coteau, semble une solution plus prudente pour Jean Jégo. Mais, les patrouilles ennemies se multiplient…« Croyant le 5 juillet être en définitive, plus en sécurité au P.C de Marienne, je me suis résolu à rejoindre Lilléran. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que le camp n’existait plus !… Le chemin boueux qui menait à la ferme n’avait plus les traces habituelles. Une grande inquiétude s’empara de moi. Tout était silencieux. A la porte de la ferme, personne ne me répondit. La maison, elle-aussi semblait désertée. J’insistai et frappai durement à la fenêtre. De son lit, le fermier, Boulvais, me pria de déguerpir au plus vite mais, après m’avoir reconnu, il me dit d’aller au Moulin de Châteauneuf. A l’aube, je parvins à ce moulin à eau. Ses pales tournaient. M. Le Pallec, le meunier, semblait très affairé. Il me dit de repartir au plus vite, les Allemands pouvant arriver d’une minute à l’autre. Il me précisa cependant qu’un groupe de paras s’était réfugié à un kilomètres de là dans un grand champ envahi par les genêts… »

Le P.C s’était reformé à Le Quénelec. Renseigné, Joseph Jégo y parvint et put constater un renforcement des hommes de garde. Que s’était-il passé ? Marienne, souriant, est assez fier de raconter la manoeuvre réussie qu’il a menée contre l’ennemi :

«Le camion chargé de matériel a fini par arriver. Mais, il s’est trouvé face aux Allemands au bourg de Guéhenno et nos hommes ont tiré les premiers. Le camion a continué sa route sans être endommagé. A Lilléran, le guide a pris place à côté du chauffeur pour indiquer les changements de direction. Arrivé au bois du Collédo pour y dissimuler le chargement, il a fallu tirer le camion avec des chevaux. Les Allemands ont organisé poursuites et recherches, mais pendant qu’ils s’organisaient, le camp avait été déplacé de Lilléran à Quénelec. On a fait circuler du bétail pour camoufler les traces de toutes natures. Au matin, le fermier Boulvais s’est mis à charroyer du fumier. Les Allemands, déployés toute la journée dans le secteur, n’ont pas pu apercevoir de traces suspectes ».Les S.A.S., au nombre d’une quinzaine, campent à nouveau dans le champ situé en contrebas de la ferme, les radios se dissimulent avec tout leur matériel sous un abri de branchage. Ils émettent à répétition et se plaignent de leurs correspondants de Londres qui renvoient plusieurs fois le message pas compris. Jean Jégo put entendre un opérateur dire : « A force de nous faire répéter, ils vont bien finir par nous faire avoir ».

Marienne venait d’être nommé capitaine à Londres et Guimard commandant. Le nouveau capitaine qui a recu de Bourgoin des directives pour la préparation d’un plan d’action sur une grande partie du département, travaille sur une grande carte, dans le coin du champ, accompagné de sa secrétaire, Anne Créquer, qui porte les données sur un simple cahier d’écolier. Anne en fait ensuite une copie, également manuscrite, pour la remettre au commandant. Marienne conserve celui de couleur jaune-orange et assure qu’il prévoit tout pour qu’en aucun cas il ne tombe entre les mains de l’ennemi.Le cahier de couleur bleu-vert est confié à Marie Thérèse Goyat, une des messagères du maquis, qui n’est pas très rassurée de faire la route avec un tel document, bien qu’elle ait déjà transporté de tels documents et qu’elle en transportera d’autres par la suite.

Le destinataire se trouvait alors au village du Guernion en la commune de Saint-Servant-sur Oust…